Im zweiten Artikel zum Thema Balkonkraftwerk Speicher geht es etwas weg von der eigentlichen Fragestellung nach Amortisation oder der optimalen Größe eines Speichers. Hier bespreche ich die verwendeten Daten- und Berechnungsgrundlagen, mit deren Hilfe in den nächsten Artikeln Berechnungen zur Beantwortung der Fragen durchgeführt werden sollen.

Leser, denen es um schnelle Antworten geht, können diesen Artikel problemlos überspringen und ggf. dann hierher zurück kehren, wenn für die Nachvollziehbarkeit einiger Grafiken detailliertere Informationen gewünscht werden.

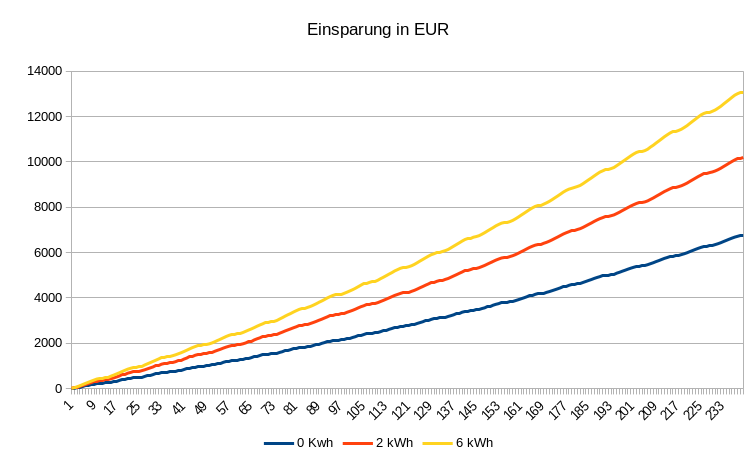

Im Unterschied zu anderen Artikeln oder Videos zu Speichersystemen, geht es in dieser Serie nicht darum Speichersysteme einzelner Hersteller zu testen oder miteinander zu vergleichen. Hier versuche ich, die Fragen nach der Rentabilität von Speichern generell in Abhängigkeit von vielerlei Faktoren, wie Jahresstromverbrauch, Speichergröße, Modulausrichtung, oder Stromkosten zu beantworten. Dabei wird nicht auf mathematische Modelle zurückgegriffen, die einige wenige Daten auf einen langen Zeitraum zu extrapolieren versuchen. Nein, hier läuft jede Simulation über volle 20 Jahre mit einer Schrittweite von bis zu 10 Sekunden. Wie das funktioniert, erklärt dieser Artikel.

Die Datenbasis

Welche Daten werden verwendet?

Wie bereits in meinen Berechnungen über die Rentabilität von Ost-West-Ausrichtungen, verwende ich folgende Datenquellen:

Erzeugungsdaten

Die Quelle für die Solarenergie-Produktionsdaten ist das Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) der Europäischen Kommission (Urheberrechtshinweis).

In diesem interaktiven Tool verwende ich als Standort eines gedachten Balkonkraftwerks die geografische Mitte Deutschlands (nach der Mitte der Längen- und Breitengrade), das ist der Ort Niederdorla in Thüringen. Für diesen Standort rufe ich Zeitreihen für verschiedene Richtungen und Neigungen ab, immer bezogen auf ein 500Wp Solarmodul aus kristallinem Silizium. Das Ziel sind Zeitreihen über 20 Jahre mit einer Auflösung von einer Stunde. Eine höhere zeitliche Auflösung wäre erstrebenswert, das Tool bietet aber bestenfalls Stundendaten. Auch die 20 Jahre werden nicht ganz voll, Mitte 2025 stehen in PV-GIS noch keine Solardaten für 2024 zum Abruf bereit, so dass die Jahre 2005 bis 2023 Verwendung finden und dann die Daten für 2023 nochmal für 2024 herhalten müssen. So ergibt sich ein Datenbestand von 20 Jahren auf Stundenbasis.

DX-DTU-DUO MAX für HM/HMS/HMT-Serie mit Antennen und großem OLED-Display 2,42 mit OpenDTU

Preis: 79,90 €

- Großes OLED-Display 2.42" (6,15 cm) zur Anzeige der aktuellen Leistung, sowie der Tages- und Gesamtwerte. ----ACHTUNG: Diese DTU funktioniert nicht mit den W-Versionen der Wechselrichter (z.B. HM-600W).----- DX-DTU (HMS) im Kunststoff-3D-Gehäuse und externen Antennen EBYTE E49-900M20S - Modul mit CMT2300A im abgeschirmten Gehäuse Reichweite im Gebäude ca. 30 - 40 Meter, im Freien wesentlich mehr. Mit 2,42" Oled Display

- Gehäusegröße: 101 x 53 x 25 mm (ohne Antennen), 101 x 85 x 25 mm (mit Antennen) Gewicht: ca. 60g Die angegebene Reichweite ist nur ein Richtwert und ist abhängig vom Aufstellort, von der Beschaffenheit des Gebäudes sowie von der Anzahl der trennenden Wände.

- Professionell gefertigt in Industriequalität, keine Freiluftverdrahtung von Modulen. ESP32 und E49-900M20 - Modul, CH340 als USB/Seriell-Wandler fest auf der Platine verlötet. 2 LEDs zur Statusanzeige (Funktion abhängig von der Software). USB-C Anschluss 5 Volt, ca. 150 mA zur Stromversorgung über Steckernetzteil, Powerbank oder PC/Notebook. OLED-Display 0.96" (2,44 cm) zur Anzeige der aktuellen Leistung, sowie der Tages- und Gesamtwerte (abhängig von der verwendeten Software). Die Ausrichtung des Displays ist im Einstellmenü bei der Software OpenDTU möglich.

- OpenDTU Sofware ist vorinstalliert

- Kompatibel mit folgenden Wechselrichtern: Hoymiles HMS-300 Hoymiles HMS-350 Hoymiles HMS-400 Hoymiles HMS-450 Hoymiles HMS-500 Hoymiles HMS-600 Hoymiles HMS-700 Hoymiles HMS-800 Hoymiles HMS-900 Hoymiles HMS-1000 Hoymiles HMS-1600 Hoymiles HMS-1800 Hoymiles HMS-2000 Hoymiles HMT-1800 Hoymiles HMT-2250

- Hoymiles HM-300 Hoymiles HM-350 Hoymiles HM-400 Hoymiles HM-600 Hoymiles HM-700 Hoymiles HM-800 Hoymiles HM-1000 Hoymiles HM-1200 Hoymiles HM-1500 Solenso SOL-H350 Solenso SOL-H400 Solenso SOL-H800 TSUN TSOL-M350 (Seriennummern mit "11" beginnend) TSUN TSOL-M800 (Seriennummern mit "11" beginnend) TSUN TSOL-M1600 (Seriennummern mit "11" beginnend)

- E-Star HERF-800 E-Star HERF-1600 E-Star-HERF-1800 - Lieferumfang : DX-DTU, OpenDTU Software und gedruckte Anleitung

Verbrauchsprofile

Die Verbrauchsdaten (Lastprofile) werden bereitgestellt von der Hochschule für Technik und Wirtschaft

(HTW) Berlin unter: https://pvspeicher.htw-berlin.de/veroeffentlichungen/daten/lastprofile/

Urheberrechtshinweise: Tjaden, T.; Bergner, J.; Weniger, J.; Quaschning, V.: „Repräsentative elektrische Lastprofile für Einfamilienhäuser in Deutschland auf 1-sekündiger Datenbasis“, Datensatz, Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin, Lizenz: CC-BY-NC-4.0, heruntergeladen am 8. Oktober 2024.

Der Datensatz bietet 74 verschiedene Lastprofile über ein Jahr mit einer Auflösung von einer Sekunde.

Um die Programmlaufzeiten bei Berechnungen über 20 Jahre im Rahmen zu halten, werden die Daten auf 10 Sekunden verdichtet. Das hat kaum Auswirkungen auf die Berechnungsqualität, da die Erzeugungsdaten sowieso nur auf Stundenbasis vorliegen. Da es Lastprofile nur für ein Jahr gibt (2010) werden für alle simulierten 20 Jahre die selben Verbrauchprofile verwendet.

Die HTW Berlin macht zu den einzelnen Verbrauchsprofilen leider keinerlei Angaben um welche Haushalte es sich dabei handelt, selbst der Gesamt-Jahresstromverbrauch muss selber aufsummiert werden. In der Beschreibung gibt es aber Vorschläge, wie man die Profile klassifizieren kann, je nachdem, ob der Verbrauch eher morgens oder abends, im Sommer oder im Winter, bei Sonnenschein oder im Dunkeln erfolgt.

Danach habe ich typische Profile aus den 74 gegebenen herausgesucht und zusätzlich noch drei durchschnittsnahe Profile ermittelt, eins, das gut zum durchschnittlichen Tagesverlauf passt, eins, das dem durchschnittlichen Jahresverlauf nahe kommt und ein Profil, das man als Durchschnitt über alles betrachten kann.

Die Profile lassen sich im Programm nach dem jeweils gewünschten Jahresverbrauch skalieren.

Wie werden die Daten gespeichert

Als Datenbank für Zeitreihen bietet sich immer InfluxDB an, so hatte ich InfluxDB bereits bei der Ost-West-Ausrichtung verwendet und ebenso in einem Artikel über die Visualisierung von Balkonkraftwerksdaten mit ioBroker und Grafana. Mitte 2025 liegt InfluxDB in der dritten Version vor und InfluxDB hat es geschafft, mit jeder neuen Version auch die Abfragesprache zu ändern. Diese und andere Schwierigkeiten haben mich schließlich dazu bewogen, InfluxDB zu verwerfen und auf QuestDB 9.0 umzusteigen. Und das mit der angenehmen Begleiterscheinung einer deutlich höheren Performance.

Hardware und Programmiersprache

QuestDB läuft auf einem dedizierten Linux-Rechner mit 16 CPU-Kernen und 64GB Hauptspeicher. Die Datenbankabfragen und Berechnung erfolgen auf dem selben Rechner als Eigenprogrammierungen in Python.

Berechnungen

Berechnet wird immer ein komplettes Balkonkraftwerk mit Speicher (und zum Vergleich auch ohne Speicher), aber nie der Speicher alleine. Bei Fragen der Rentabilität wird also nicht die Rentabilität des Speichers über ein ggf. bereits vorhandenen BKW hinaus betrachtet, sondern immer das gesamte Balkonkraftwerk. So sind in den Investitionskosten auch immer die Solarmodule und die Verkabelung mit enthalten.

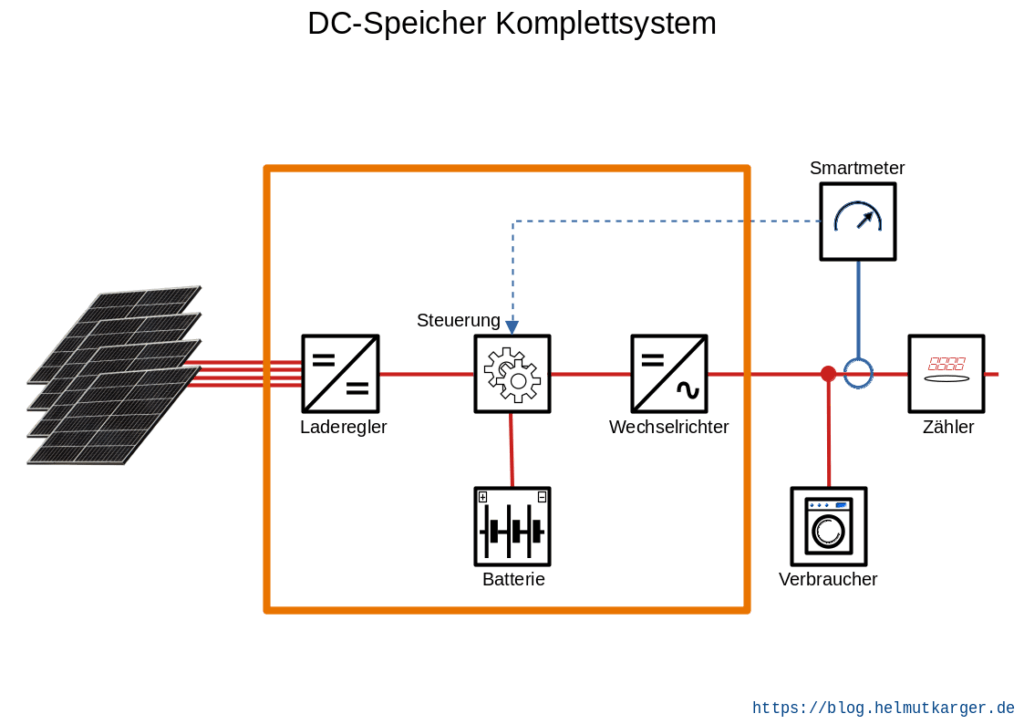

Programm-Modell

Ebenso wie in der Realität und im Schaubild dargestellt, wird jede Komponente durch ein Programm-Objekt repräsentiert. Die Solarmodule ziehen sich die Strahlungsdaten aus der Datenbank und reichen ihre Leistungen an den Laderegler weiter. Der summiert sie, subtrahiert seine eigenen Wandlungsverluste und stellt die Leistung der Steuerung bereit. Die wiederum zieht über das Smartmeter die Verbrauchsdaten aus der Datenbank und bekommt vom Objekt Batterie dessen Ladezustand. Anhand all dieser Daten bestimmt die Steuerung, wie viel der angebotenen Ladereglerleistung der Befriedigung des aktuellen Verbrauchs dient und entscheidet, wie viel der Batterie als Ladeleistung zugeführt werden kann. Oder im umgekehrten Fall, wie viel Leistung der Batterie entnommen werden soll.

Zwischen der Entscheidung der Steuerung für eine Aktion und deren Umsetzung wird ein Zeitraum von 10s angenommen. Das ist quasi die Regelzeit, die vergeht bis geänderte Smartmeter-Daten zu einer tatsächlich ausgeführten Regeländerung führen. Die 10s sind erst mal willkürlich gewählt – sie passen halt gut zu den 10 Sekunden Verbrauchsdatenauflösung. Sie liegen aber sicherlich zwischen einer Regelzeit von 3s, die von manchen Speicherherstellern versprochen wird und viel längeren Regelzeiten, wenn Regelentscheidungen über die Cloudsysteme der Hersteller im Internet laufen müssen. Regelzeiten werden also im Programm fix berücksichtigt, sie haben aber kaum Auswirkungen auf Amortisationszeiten.

Im Batterieobjekt wird der aktuelle Ladezustand gehalten, ebenso die aktuelle Zyklenzahl und anhand derer die Degradation des Speichers über die Zeit. Und es werden die Lade- und Entladeverluste berücksichtigt.

Das Objekt Zähler ist dann in der Lage, Netzbezug und Netzeinspeisung zu berechnen und darüber Eigennutzungsgrad und Autonomiegrad.

All das erfolgt in 10s Schritten über maximal 20 Jahre. Ein voller Berechnungslauf über 20 Jahre dauert in etwa 12 Minuten.

Konstanten

Im Programm gibt es Werte, die zu Simulationszwecken variiert werden können, wie zum Beispiel den Jahresstromverbrauch, die Speichergröße oder den Strompreis. Auf der anderen Seite gibt es Konstanten die als unveränderlich angenommen werden. Hier eine Liste der Konstanten mit ihren jeweiligen Werten:

| Konstante | Wert |

|---|---|

| Berechnungsschrittweite | 10s |

| Laderegler Wirkungsgrad | 97% |

| Wechselrichter Ausgangsleistung | 800W |

| Wechselrichter Wirkungsgrad | 95% |

| Genutzte Batteriekapazität | 90% |

| Batterie Degradation | 90% Kapazität nach 3000 Zyklen |

| Batterie Ladewirkungsgrad | 91% bei einer Ladeleistung >= 100W andernfalls 85% |

| Batterie Entladewirkungsgrad | 91% bei einer Entladeleistung >= 100W andernfalls 85% |

| Regelungssteuerung | automatisch über Smartmeter |

| Regelungsverzögerung | 10s |

| Ladestrategie | erst Bedarf abdecken dann Batterie laden dann Überschuss einspeisen |

| Entladestrategie | erst Solarenergie nutzen dann Batteriestrom nutzen dann Netzstrom nutzen |

| Investitionskosten BKW mit DC-Speicher | Gerätegrundkosten incl. 4 Module, Halterungen, Kabel, Smartmeter (mit Installation) und Speichersteuerung: 1232 EUR plus Speicher je 1 kWh: 260 EUR |

| Investitionskosten BKW mit AC-Speicher | wie DC-Speicher plus 100 EUR für den zusätzlichen Wechselrichter |

| Investitionskosten BKW ohne Speicher | 4 Module, Halterungen, Kabel, Wechselrichter: 580 EUR |

| BKW-Standort | Niederdorla in Thüringen, als geografische Mitte Deutschlands |

Was wird nicht berücksichtigt?

Auch wenn das Programm viele variable Parameter und fixe Konstanten berücksichtigt, so bleiben doch ein paar Dinge übrig, die der Einfachheit zum Opfer fallen. Die möchte ich zumindest hier aufzählen, damit der Leser weiß, was in den Berechnungen nicht enthalten ist:

- Ersatzbeschaffungskosten, wenn hier auf 20 Jahre gerechnet wird, so heißt das nicht, dass die Hardware – speziell die Batterie – auch 20 Jahre durchhält. Da können als Ersatzbeschaffungen für ausgefallene Komponenten nötig werden. Die sind hier aber nicht kalkuliert.

- Finanzierungskosten, für den Fall dass das BKW auf Kredit beschafft werden sollte.

- Höherer Strombedarf über die Zeit. Der kann eintreten, speziell wenn über die Jahre eine Wärmepumpe oder ein E-Auto angeschafft wird. Andererseits werden Haushaltsgeräte auch immer sparsamer. Kalkulierbar ist das kaum.

- Gewährte Fördergelder, welche die Investitionskosten senken würden.

- Heizenergie für den Speicher, falls der im Freien aufgestellt wird.

- Individuelle Verschattung der Solarmodule.

All diese Dinge sind in den Berechnungen nicht eingeschlossen und müssen individuell berücksichtigt werden.

Einspeisesteuerung

Wie entscheidet ein Speichersystem, wie viel Leistung es zu welcher Zeit abgeben soll? Auf diesen Punkt möchte ich hier etwas näher eingehen, weil er in den folgenden Artikeln nur kurz Erwähnung findet, für das Verständnis eines Speichersystems aber hilfreich ist.

Also wie bringt man ein Speichersystem dazu, möglichst dann Leistung abzugeben, wenn diese auch benötigt wird.

Strategie 1: Verbrauchersteuerung

Eine Vorgehensweise, die ich (völlig unabhängig von einem Speicher) in Ansätzen in meinem Artikel über die Waschmaschinensteuerung bereits beschrieben habe. Ein Wechselrichter oder ein Batteriesystem kennt die aktuell von den Solarpanelen erzeugte Solarleistung und wenn die einen bestimmten Schwellwert überschreitet wird ein Verbraucher eingeschaltet, damit der die Energie verbraucht. Das könnte passieren, wenn der Speicher bereits geladen ist und Solarenergie zur Verfügung steht. Typischerweise nimmt man schaltbare Steckdosen (Shelly) um Verbraucher damit ein- und auszuschalten. Umgekehrt können smarte Steckdosen auch erkennen, wann ein Verbraucher eingeschaltet wird und wie viel Leistung er zieht und anhand dieser Information kann das Speichersystem die benötigte Energie aus dem Speicher freigeben.

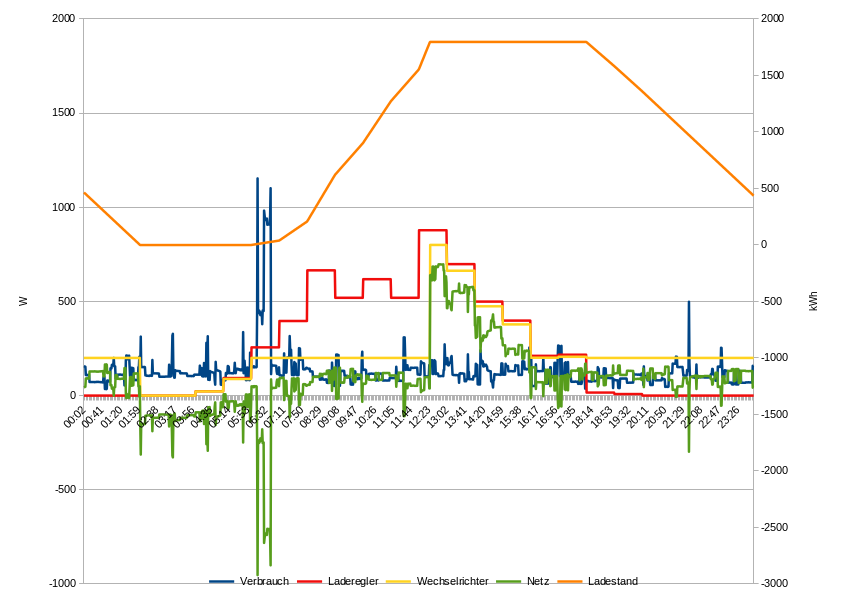

Strategie 2: Festeinspeisung oder Zeitsteuerung

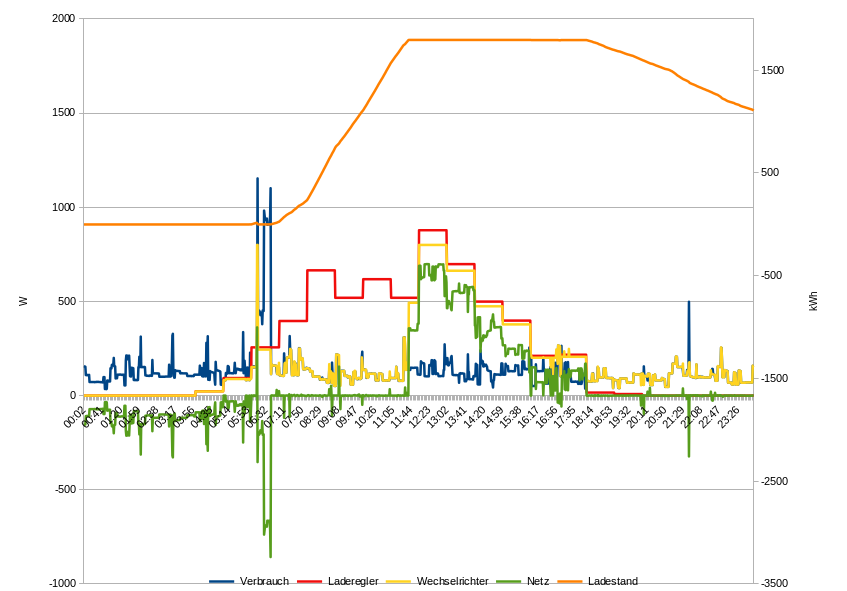

Der Benutzer definiert einfach eine feste Einspeisegröße in Watt. Das sieht dann für 200W und 24 Stunden beispielhaft so aus, wie in nachstehender Grafik.

Das Bild ist durch die vielen Linien etwas verwirrend, enthält aber einige interessante Einblicke. Schauen wir uns zuerst die orange Linie ganz oben an. Das ist der Batterieladestand in Kilowattstunden – ablesbar an der rechten Y-Achse. Der untere waagrechte Abschnitt zeigt einen leeren Akku in den Morgenstunden und der oben einen vollen ab Mittag.

Alle anderen Kurven sind Leistungswerte in Watt und sind der linken Y-Achse zugeordnet.

Beginnen wir ganz links um Mitternacht. Der Akku ist noch nicht ganz leer und speist kontinuierlich 200W ein (gelbe Linie). Der Verbrauch liegt (fast immer) unterhalb der 200W, es wird bis ca. 2:00 Uhr morgens so gut wie nichts aus dem Netz zugeladen (grüne Linie). Dann ist der Akku leer und die 200W können nicht mehr bedient werden, die grüne Kurve dreht in den negativen Bereich, jetzt muss der gesamte Verbrauch aus dem Netz geholt werden. Das bleibt so bis Sonnenaufgang (rote Linie, teilweise verborgen hinter der gelben). Die Solarleistung steigt langsam an – hier Stufenweise, weil Solardaten nur im Stundenrhythmus vorliegen – gleichzeitig geht der Netzbezug zurück. Gegen 6 Uhr morgens steigt die Solarleistung über die 200W an, jetzt werden weiterhin 200W an die Verbraucher gegeben (gelbe Linie) und der verfügbare Rest lädt den Speicher.

Ein Bezug von Strom aus dem Netz wäre nun nicht mehr nötig, wenn nicht die Bewohner Frühstück machen würden. Das sieht man an der (blauen) Verbrauchslinie, die zweimal über 1000W ansteigt. Davon werden nur 200W durch Solarstrom bedient, der Rest (grün; in Spitzen weniger als 1000W) kommt aus dem Netz. Bis Mittag sehen wir dann nur Grundbedarf zwischen 50W und 300W, der zum großen Teil aus den 200W Einspeisung abgedeckt werden kann. Nur die Lastspitzen kommen aus dem Netz.

Derweil lädt sich der Speicher weiter auf, bis er gegen 12:30 Uhr voll ist. Jetzt gibt der Wechselrichter (gelb) nahezu die gesamte Solarenergie (rot) ins Wohnungsnetz. Dort wird der Verbrauch (blau) befriedigt und der Überschuss fließt ins öffentliche Netz (grün). Bis ca. 17:00 Uhr muss kein Netzstrom bezogen werden und erst kurz nach 18:00 Uhr ist die Solarleistung so gering, dass der Speicher einspringen muss um die 200W Einspeisung aufrecht zu erhalten. Die gesamte Energie kommt nun aus der Batterie und die 200W können bis auf eine kurze Spitze den gesamten Verbrauch bedienen. Selbst um Mitternacht ist der Speicher noch nicht leer.

Eine Festeinspeisung ist einfach zu realisieren und mit allen Speichersystemen möglich. Oft kann man auch Zeitprofile anlegen, also zu bekannten Verbrauchszeiten (hier z.B. zum Frühstück) mehr Solarleistung zulassen um den Netzbezug zu senken. Aber es wird auch klar, dass es hier keinen direkten Bezug zwischen dem tatsächlichen aktuellen Verbrauch und der Stromabgabe aus Solarmodulen oder Speicher gibt. So wird auch tagsüber, während der Speicher noch geladen wird, bereits Leistung ins Netz abgegeben. Und umgekehrt muss nachts aus dem Netz hinzu bezogen werden, selbst wenn der Speicher noch Energie hätte.

Preis: 44,99 €

- Anpassbare Neigung: Die Halterung für Solarpaneele bietet einen verstellbaren Neigungswinkel von 0-90 °. Sie können das Solarpanel in einem Winkel Ihrer Wahl installieren und so eine um bis zu 25 % erhöhte Solarmodul-Effizienz erzielen.

- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten: Unsere Solarmodulhalterung ist kompatibel mit den meisten Solarmarken und unterstützt umweltfreundliche Solarmodule mit einer Leistung von 100W-600W und einer Breite von bis zu 114 cm. Ideal geeignet für netzunabhängige Solaranlagen, sei es auf Wohnmobilen, Balkongeländern, Dächern, Schuppen oder anderen flachen Oberflächen

- Hochwertige Aluminiumlegierung: Die Halterung für Solarpaneele besteht aus hochwertiger Aluminiumlegierung. Diese Legierung zeichnet sich durch ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, Hitzebeständigkeit und Wetterbeständigkeit aus, was sie für jegliche Witterungsbedingungen und Umgebungen optimal geeignet macht.

- Robuste Konstruktion: Unsere Balkonkraftwerk-Halterung nutzt eine robuste dreieckige Stützstruktur für maximale Stabilität. Sie ist mit Edelstahlbefestigungen und präzisen Lochpositionen ausgestattet, um das Solarmodul sicher zu fixieren. Die Installation ist somit einfach und sicher.

- Umfassendes Set: Unser Montageset für Solarmodule beinhaltet: 4 Montagedreiecke, Schrauben und eine Montageanleitung auf Deutsch. Damit haben Sie alles, was Sie für eine problemlose Installation benötigen. HINWEIS: Mit dem Erwerb dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie sämtliche Bedingungen erfüllen, die Sie gemäß §12 Abs. 3 UStG zur Inanspruchnahme des 0% Steuersatzes auf Photovoltaikprodukte berechtigen.

Strategie 3: Automatisierte Steuerung

Eine Verbesserung der Strategie 1, bei der einzelne ausgewählte Verbraucher aktiviert werden oder selbst Energie vom Akku anfordern können, ist es, wenn der Verbrauch des gesamten Haushalts gemessen und die Steuerung daran ausgerichtet wird. Dazu braucht man ein Messgerät nahe dem Netzeinspeisepunkt sprich Zähler. Das ist:

- entweder ein „Smartmeter„, das den Stromfluss auf allen drei Phasen richtungsabhängig misst (Einbau durch einen Elektriker in den Zählerschrank),

- oder ein Sensor, der die optische Schnittstelle des Zähler ausliest.

Beide geben die Messwerte per WLAN an die Steuerung des Speichersystems weiter. Die Steuerung weiß dann, wie viel Leistung aktuell ins Netz abgegeben bzw. bezogen wird und kann so entscheiden, ob mehr oder weniger Batterieleistung abgegeben werden soll. Manche Zeitgenossen bezeichnen das als „Nulleinspeisung„, was aber nicht ganz richtig ist, weil durchaus Energie ins Netz fließt, zum Beispiel wenn der Speicher voll ist und die Sonne mehr als den aktuellen Verbrauch liefert.

Im Bild sehen wir nun den selben Tag wie eben mit dem selben Verbrauch.

Allerdings ist hier der Speicher um Mitternacht bereits leer, so dass der gesamte Bedarf aus dem Netz befriedigt werden muss. Mit Sonnenaufgang geht der Netzbezug (grün) langsam zurück, weil zunehmend die Sonne (rot) einspringt. Ab 6:00 Uhr wird auch der Speicher geladen, aber nur kurzzeitig, weil dann der Verbrauch durch das Frühstück rasant ansteigt. Für 2 Minuten wird der Speicher wieder entladen um zusammen mit der Solarenergie 800W! abzugeben (gelbe Linie vor der blauen bis 800W).

Erst nach dem erhöhten Frühstücksverbrauch wird der leere Speicher wieder geladen. Jetzt sieht man auch, dass die Solarenergie den Verbrauch fast vollständig bedienen kann. Die gelbe Linie ist nahezu deckungsgleich mit der blauen. Wo das nicht ganz der Fall ist, liegt es an der Regelungsverzögerung. Bis die Steuersignale wirksam werden geht immer etwas Energie ins Netz oder es wird noch Energie aus dem Netz bezogen. Das sieht man am Vormittag an der grünen Linie, die bei null verläuft mit kurzen Spitzen nach oben und unten.

Der Speicher ist bereit gegen 11:45 Uhr voll, weil weniger Energie ins Netz verschwendet wird und so mehr dem Laden zur Verfügung steht. Nun gibt es weit mehr Solarleistung als benötigt wird, die geht ungenutzt ins Netz (grüne Linie bis 750W).

Kurz nach 18 Uhr ist die Sonne weg und der Verbrauch wird aus dem Speicher bedient. Die Abgabe des Wechselrichters (gelb, jetzt aus dem Speicher) läuft durch die automatische Regelung wieder weitgehend synchron zum Verbrauch (blau). Die Verbrauchsspitze von 500W gegen 22:00 Uhr ist aber zu kurz, als dass sie ausgeregelt werden könne. Hier springt das Netz ein.

Um Mitternacht ist der Speicher wesentlich voller als bei zeitgesteuerter Einspeisung.

Eine verbrauchsorientierte automatische Steuerung bedeutet zwar einen höheren Invest durch den Kauf eines Smartmeters und den Einbau durch einen Elektriker, aber die Bedienung des Verbrauchs ist wesentlich zielgenauer. Im übernächsten Artikel werden wir sehen, wie sich das über 20 Jahre auf die Amortisation auswirkt.

Weitere Artikel in dieser Kategorie:

- Balkonkraftwerk Teil 1: Solaranlage für den Eigenbau

- Balkonkraftwerk Teil 2: Hardware und Aufbau

- Balkonkraftwerk Teil 3: Planung eines eigenen BKWs

- Balkonkraftwerk Teil 4: Passende Komponenten finden

- Balkonkraftwerk Teil 5: Elektrotechnik Grundlagen für Balkonkraftwerker

- Balkonkraftwerk Teil 6: Monitoring

- Balkonkraftwerk Teil 7: Steuerung der Waschmaschine

- Balkonkraftwerk Teil 8: OpenDTU und AhoyDTU für Hoymiles Wechselrichter

- Balkonkraftwerk Teil 9: MQTT und REST-API

- Balkonkraftwerk Teil 10: Home Assistant mit DTU und Shelly

- Balkonkraftwerk Teil 11: Visualisierung für AhoyDTU und OpenDTU mit Grafana

- Balkonkraftwerk Teil 12: Maximum Power Point Tracking MPPT

- Balkonkraftwerk Teil 13: Parallel- und Reihenschaltung

- Balkonkraftwerk Teil 14: Verschattung

- Balkonkraftwerk Teil 15: Ost-West-Ausrichtung

- Balkonkraftwerk Teil 16: Ost-West parallel oder in Reihe

- Balkonkraftwerk Teil 17: Ost-West, rechnet sich das?

- Balkonkraftwerk Teil 18: Ost-West – die ultimative Anleitung

- Balkonkraftwerk Teil 19: Speicher für Balkonkraftwerke

- Balkonkraftwerk Teil 21: Optimale Speichergröße

- Balkonkraftwerk Teil 22: Speicher Rentabilität

- Balkonkraftwerk Teil 23: Die ultimative Speicher Anleitung