Wer kein fertiges Balkonkraftwerk-Set kaufen möchte (und dafür kann es gute Gründe geben – nicht nur preisliche), der steht irgendwann vor der zentralen Frage, wie er passende Komponenten findet, die dann auch gut miteinander arbeiten können. Um diesen Aspekt geht es in diesem Artikel. Und an dessen Ende sollten wir in der Lage sein, diese Aufgabe eigenständig zu lösen. Ein bisschen Rechnen muss man dazu, aber die vier Grundrechenarten reichen locker aus. Die Vorarbeiten dazu haben wir in der Planungsphase in Teil 3 dieser Artikelserie bereits erledigt. An dieser Stelle sollten wir bereits wissen, welche Leistung der eigene Wechselrichter haben soll, wie viele Solarmodule wir aufstellen wollen, mit welcher Leistung und in welche Richtungen sie ausgerichtet werden.

Ich möchte wieder deutlich darauf hinweisen, dass Arbeiten am 230V-Stromnetz potentiell lebensgefährlich sind. Wer keine elektrotechnische Ausbildung hat, sollte solche Tätigkeiten dringend einem Elektriker überlassen.

Die richtigen Solarmodule für meinen Wechselrichter finden oder den richtigen Wechselrichter für meine Module?

Wie herum gehen wir es an? Wählen wir zuerst einen Wechselrichter aus und suchen uns dann passende Module dazu, oder machen wir es besser umgekehrt. Meine Empfehlung: Immer dort beginnen, wo die Situation am kritischsten ist. Können wir am Balkongeländer nur Solarmodule mit ganz bestimmten Abmessungen befestigen, dann steigen wir über die Module ein und suchen danach einen passenden Wechselrichter dafür. Sind die Module unkritisch, wir wollen aber einen bestimmten Wechselrichter haben, weil der irgendeine Eigenschaft hat, die für uns wichtig ist (eingebautes WLAN zum Beispiel) dann nehmen wir den und suchen dazu die passenden Module.

Wer mit Spannung und Strom, Parallel- und Reihenschaltung nicht so vertraut ist, dem empfehle ich den Teil 5 dieser Artikelserie, wo die elektrotechnischen Grundbegriffe erklärt werden.

Warum funktionieren nicht alle Solarmodule mit allen Wechselrichtern? Weil Solarmodule eine unterschiedliche Anzahl an einzelnen Solarzellen haben können und unterschiedliche elektrische Eigenschaften. Und weil Wechselrichter ebenfalls unterschiedliche elektrische Eigenschaften haben und eine unterschiedliche Anzahl vom Solareingängen. Wir können also nicht einfach irgendwelche Solarmodule und irgendeinen Wechselrichter kaufen und glauben, die würden zusammen passen. Nicht umsonst gibt es Anbieter, die Module und Wechselrichter im fertigen Set anbieten. Wir lernen aber jetzt die Datenblätter zu lesen und können dann selbst passende Konfigurationen erstellen. Das ist gar nicht so schwer.

Es gibt zwei Grundanforderungen, wenn es darum geht Solarmodule mit einem Wechselrichter zu verbinden:

- Die Solarmodule dürfen den Wechselrichter nicht zerstören und

- der Wechselrichter soll die Leistung der Module optimal umsetzen können.

Betrachten wir das der Reihe nach.

ValkBox 3 Flachdachmontage 17° Aufständerung Halterung Photovoltaik Balkonkraftwerk

Preis: 52,90 €

- ✅ Die ValkBox 3 ist ein hochwertiges, universelles Flachdach-Montagesystem zur sicheren und effizienten Installation eines Solarmoduls im Querformat (horizontal).

- ✅ Sie wurde speziell für Standard-Solarmodule mit einer Breite von 926 – 1150 mm und einer Länge von 1650 – 2280 mm entwickelt.

- ✅ Einfache & flexible Installation – In Übereinstimmung mit europäischen Normen entwickelt

- ✅ 10 Jahre Garantie ✅ Langfristige Sicherheit für deine Investition

- ✅ Geeignet für Solarmodule mit Abmessungen: Breite: 926 – 1150 mm / Länge: 1650 – 2280 mm

Anforderung 1: Solarmodule dürfen den Wechselrichter nicht zerstören

Zerstören ist ein krasses Wort. Viele Wechselrichter schützen sich selbst gegen Überlastung und schalten im Ernstfall einfach ab. Aber damit ist uns nicht gedient und wir wollen es auch nicht darauf ankommen lassen.

Laien glauben oft, wenn die Leistung des Solarmoduls größer ist als die des Wechselrichters, dann würde das den Wechselrichter überlasten. Oder wenn der angegebene maximale Betriebsstrom des Solarmoduls größer wäre als der Eingangsstrom des Wechselrichters, dann würde dadurch der WR abrauchen. Beides ist völliger Unfug – so funktioniert Strom nicht.

Man kann Leistung und Stromstärke generell als eine Bereitschaft des Solarmoduls betrachten, sie zu liefern, wenn sie von einem Verbraucher abgerufen werden. Das erkennt man sehr leicht daran, dass bei einem Solarmodul mit offenen Anschlüssen (also im Leerlauf) weder Strom fließt noch eine Leistung existiert. Das einzige, was an einem Solarmodul im Leerlauf anliegt ist eine Spannung. Und genau diese Spannung ist der kritische Parameter zwischen Solarmodul und Wechselrichter (so wie bei jedem Stromerzeuger und einem Verbraucher).

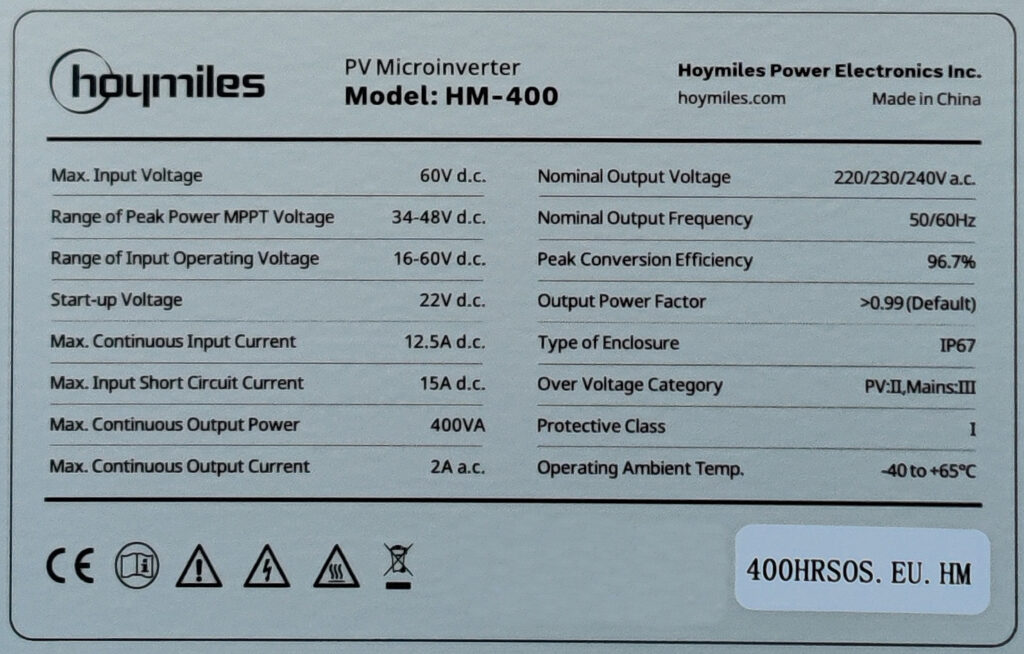

An dieser Stelle brauchen wir die Daten eines Solarmoduls (Bild oben) und eines Wechselrichters (unten) in Form der Typenschildaufkleber.

Da die Spannung der kritische Faktor ist, schauen wir beim Wechselrichter nach, wie viel der an seinem Eingang verträgt. Das sind hier maximal 60V. Und die maximale Spannung (Leerlaufspannung), die das Solarmodul liefert, beträgt 50,1V. Das sieht schon mal gut aus.

Genau besehen ist das allerdings nur die halbe Wahrheit, denn die Spannungsangabe ist beim Solarmodul mit einer Fußnote versehen, die besagt, dass die Spannung nur gilt, bei 25 Grad Umgebungstemperatur und 1000W/m² Solarstrahlungsleistung. Schauen wir uns die beiden Bedingungen näher an, dazu braucht es allerdings das Datenblatt, das zur Temperatur einen Temperaturkoeffizienten von -0,25%/K für die Leerlaufspannung ausweist. Das bedeutet: pro Grad Celsius Temperaturänderung ändert sich die Leerlaufspannung um -0,25%, also -0,125V. Die Spannung steigt also bei sinkender Temperatur. Nehmen wir mal einen strengen Wintertag mit minus 15 Grad an. Dann hätten wir eine Temperaturdifferenz zu den 25 Grad von -40 Grad, was einer Spannungserhöhung von 40×0,125V = 5V entspricht. Die Leerlaufspannung bei minus 15 Grad würde also bei 55,1V liegen, was immer noch unterhalb der Grenze des Wechselrichters von 60V liegt.

Eine solare Bestrahlungsstärke über 1000W/m² ist für Deutschland selten zu erwarten und selbst wenn, wird sie sich nicht in Form einer höheren Modulspannung auswirken. Im Gegenteil, da starke Sonnenstrahlung gleichzeitig zu einer hohen Modultemperatur führt, wird die Spannung an sonnigen Tagen eher zurück gehen. Die Solarstrahlung brauchen wir also nicht wirklich betrachten, wenn es um die maximale Leerlaufspannung geht.

Merke: Die maximale Eingangsspannung des Wechselrichters darf nicht überschritten werden. Relevant ist auf Solarmodulseite dabei die Leerlaufspannung. Die erhöht sich bei sinkender Temperatur, so dass man hier einen ausreichenden Puffer einrechnen muss.

Anforderung 2: Der Wechselrichter soll die Leistung der Module optimal umsetzen können

Im vorhergegangenen Abschnitt ist es darum gegangen, dass der Wechselrichter nicht durch falsche Modulbelegung beschädigt wird. Das ist mit Sicherheit der wichtigste Punkt bei der Auswahl der Komponenten. Aber die elektrischen Daten von Wechselrichter und Solarmodul sollten auch soweit zusammenpassen, dass der Wechselrichter die angebotene Leistung des Solarmoduls auch optimal nutzen kann.

Das Schlagwort dabei heißt Maximum Power Point Tracking (MPPT). Das ist eine Technik des Wechselrichters durch Variation des eigenen Innenwiderstands den Stromfluss und damit indirekt die Spannung so zu verändern, dass ein optimaler Leistungsbezug sichergestellt wird. Das ist ein andauernder Prozess, da sich durch Änderung der Sonneneinstrahlung (und anderer Faktoren) der optimale Arbeitspunkt ständig verschiebt. Für jeden Wechselrichter wird deshalb auf dem Typenschild und im Datenblatt ein MPPT-Spannungsbereich angegeben. Das ist der Arbeitsbereich des MPP-Trackers in dem er versucht eine optimale Leistungsausbeute zu erzielen. Im Beispiel oben ist das der Bereich von 34 bis 48V. Wie man sieht, ist das ein Unterbereich des generellen Arbeitsbereichs des Wechselrichters, der bei 16-60V liegt. Damit der Wechselrichter seine MPPT-Technik vernünftig einsetzen kann, sollte die maximale Betriebsspannung des Solarmoduls in diesem MPPT-Bereich liegen. Mit 42,0V ist diese Forderung beim Beispielmodul oben erfüllt, das Solarmodul liefert eine Spannung, mit der der MPP-Tracker im Wechselrichter gut arbeiten kann.

Dann schauen wir als nächstes auf den Strom. Der Wechselrichter definiert einen maximalen dauerhaften Eingangsstrom von 12.5A. Das Solarmodul liefert im Betrieb maximal 10,01A und selbst im Kurzschlussfall nur 10.58A. Das passt in diesem Beispiel also sehr gut zusammen.

Aber was wäre, wenn der Betriebsstromwert beim Modul höher wäre, als der maximale Eingangsstrom des Wechselrichters? Hier bekommen manche Zeitgenossen Panik und fürchten, der Wechselrichter würde durch den hohen Strom überlastet und könnte am Ende Schaden nehmen. Dem ist definitiv nicht so. Die Stromstärke, die beim Solarmodul angegeben ist, das ist der maximale Strom, den das Modul liefern kann. Aber es liefert ihn nicht zwangsweise und mit Gewalt. Der tatsächlich fließende Strom wird (wie in jedem Stromkreis) hauptsächlich durch den Widerstand des Verbrauchers bestimmt, also dem inneren Widerstand des Wechselrichters und den stellt der MPP-Tracker selbst ein. Und dabei geht der Wechselrichter nie über seinen eigenen Grenzen.

Wenn sich also die Betriebsspannung des Solarmoduls innerhalb der Grenzen des MPPT-Bereichs des Wechselrichters befindet, dann wird der maximal im Datenblatt angegebene Modulstrom nur dann höher sein als der maximale Eingangsstrom des Wechselrichters, wenn das Solarmodul auch mehr Leistung erbringen kann, als der Wechselrichter braucht. Und dieser Fall tritt regelmäßig ein bei solarem Overpaneling, also wenn wir mehr Watt-peak (mehr oder größere Module) installiert haben, als es der Wechselrichterleistung entspricht. In dem Fall muss der Wechselrichter die überschüssige Solarleistung abregeln, er darf ja nicht mehr Leistung ins 230V-Netz einspeisen, als auf seinem Typenschild steht.

Merke: Die max. Betriebsspannung des Solarmoduls soll sich im MPPT-Bereich des Wechselrichters befinden, damit eine maximale Leistungsausbeute gewährleistet ist. Die Stromwerte sind dabei nachrangig.

Wie ist das bei mehreren Modulen?

Bisher habe ich immer von einem Wechselrichter mit nur einem Eingang gesprochen (400W im Beispiel) und einem einzigen daran angeschlossenem Solarmodul (420W im Beispiel). Das ist der einfachste Fall und am leichtesten zu verstehen. Aber wie sieht es mit mehreren Eingängen am Wechselrichter aus?

Zwei Eingänge und zwei Module

Modulwechselrichter für Balkonkraftwerke haben üblicherweise einen (1) Solareingang bis zu einer Leistung von 400W und darüber dann zwei bis 800W. (Größere Wechselrichter mit vier Eingängen betrachten wir hier nicht, die liegen leistungsmäßig bereits außerhalb der Welt der Balkonkraftwerke.)

Zwei Eingänge bedeuten, dass die Gesamtleistung auf zwei Eingänge (und zwei MPPTs) verteilt wird. Ein typischer 800W Modulwechselrichter hat zwei Solareingänge mit jeweils einem eigenen MPP-Tracker für 400W. Ein 800W Modulwechselrichter ist also nichts anderes als zwei 400W Wechselrichter in einem Gehäuse. Man sieht das auch im Datenblatt am maximalen Eingangsstrom, der ist dann beispielsweise mit 2 x 12,5A angegeben. Damit ist auch klar, wie so ein Modulwechselrichter mit zwei Eingängen von seinen elektrischen Werten her zu behandeln ist: Es gilt alles, was oben gesagt wurde, aber halt zweimal. Dazu kommt, nachdem zwei unabhängige MPP-Tracker vorhanden sind, dass sich die Module gegenseitig nicht beeinflussen. Es können in so einer Konstellation also unterschiedliche Module angeschlossen werden und ebenso gut unterschiedliche Modulausrichtungen.

Mehr Module als Eingänge

Betrachten wir der Einfachheit halber hier einen (1) Wechselrichtereingang mit mehreren Modulen. Bei zwei Eingängen sieht es dann genauso aus, aber halt 2x.

Um zwei oder noch mehr Module auf einen Eingang zu schalten, gibt es drei Möglichkeiten: Parallelschaltung, Reihenschaltung und eine Mischform aus beiden. Wer sich mit diesen Begriffen schwer tut, dem empfehle ich Teil 5 dieser Artikelserie, dort werden die Begriffe Parallel- und Reihenschaltung erklärt und wirklich ins Detail geht es dann in Teil 13.

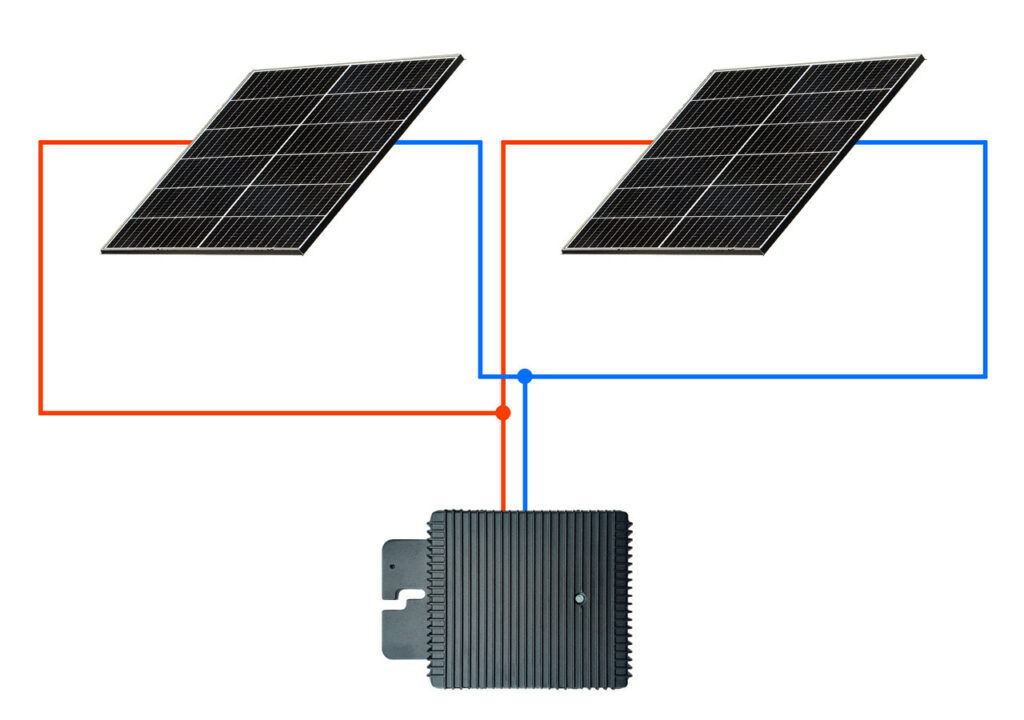

Parallelschaltung

Im Balkonkraftwerkumfeld verwendet man zur Parallelschaltung von zwei Modulen in der Regel sogenannte Y-Kabel. Die machen aus einem Anschluss am Wechselrichter zwei Anschlüsse für Solarmodule. Man braucht jeweils ein Y-Kabel für den Pluspol und eins für den Minuspol.

Elektrisch gesehen ändert sich bei Parallelschaltung an den Modulspannungen nichts, aber die Ströme der einzelnen Module addieren sich. Würden wir drei 420W Solarmodule (wie oben im Beispiel) parallel schalten, so würden Leerlaufspannung und maximale Betriebsspannung unverändert bleiben, die drei Module könnten aber den dreifachen Strom liefern (und damit natürlich die dreifache Leistung). 10,01A x 3 = 30,03A. Was sollte das aber bringen, wenn der Wechselrichter maximal 12,5A davon nutzen kann, könnte man nun berechtigterweise fragen. Bei vollem Sonnenschein im Sommer bringt das in der Tat gar nichts, da ein 420W Modul alleine bereits für den 400W Wechselrichter vollkommen ausreicht. Aber in sonnenärmeren Jahreszeiten würden so die 400W des Wechselrichters viel öfter erreicht, da die 3-fache Solarpower dahinter steht. Optional könnten wir die drei Module aber auch unterschiedlich zur Sonne ausrichten, also eines nach Osten, eins nach Süden und das dritte nach Westen. So haben wir über viel mehr Stunden am Tag einen guten Solarertrag im Vergleich zu einer reinen Südausrichtung. Am Morgen würde das Westmodul noch keine Leistung bringen, dafür das Ostmodul sehr viel und das Südmodul ein wenig. Im Laufe des Tages verschiebt sich das dann entsprechend.

Eine Parallelschaltung ist üblich bei Modulwechselrichtern. Wenn ein Solarmodul in der 300-400Wp-Klasse passende Eingangsspannungen für einen solchen Wechselrichter liefert, dann tun es mehrere parallel genauso. Theoretisch kann man bei passenden Spannungen so viele gleiche Module parallel anschließen, wie man möchte. Den Wechselrichter gefährdet das nicht, er ruft nicht mehr Leistung ab, als er vertragen kann.

Eine Kontrollrechnung über den maximalen Strom schadet nie und die sollte man auch machen, wenn man eine Modulüberbelegung plant. Bleiben wir beim Hoymiles HM-400 in diesem Beispiel und beschalten wir ihn parallel mit drei dieser 420W Module. Um den maximalen Strom ausrechnen zu können, brauchen wir erst einmal die maximale Leistung, die der MPPT des Wechselrichters im Eingang zulässt. Ein Hoymiles Wechselrichter begrenzt dann, wenn am Ausgang seine Nennleistung plus 2% Aufschlag erreicht sind. Das wären bei einem HM-400 408W. Bei einem angenommenen Wirkungsgrad von 95,5% ergibt das am Eingang 427W, denn der Hoymiles kompensiert seine Wandlungsverluste durch eine entsprechend höhere Eingangsleistung. (Ein Deye Wechselrichter macht das übrigens nicht, der begrenzt bei einem 800W Wechselrichter auf 2 x 400W im Eingang und die Wandlungsverluste fehlen dann am Ausgang.)

Jetzt wissen wir, dass der HM-400 Wechselrichter bei 427W am Eingang abregeln muss um seine Leistung am Ausgang nicht zu überschreiten. Damit können wir auch den maximal fließenden Strom ausrechnen. Der beträgt: 427W / 42V = 10,17A (42V ist die Modulspannung). Es fließen also maximal 10,17A und damit sind wir vom Maximum des Wechselrichters von 12,5A noch weit entfernt. Und es spielt keine Rolle, ob ein, zwei oder drei Module parallel geschaltet werden. Die Spannung ist 42V, der Strom maximal 10,17A, was einer maximalen Leistung von 427W entspricht.

Mehr zum Thema Parallelschaltung gibt es in Teil 13: Parallel- und Reihenschaltung.

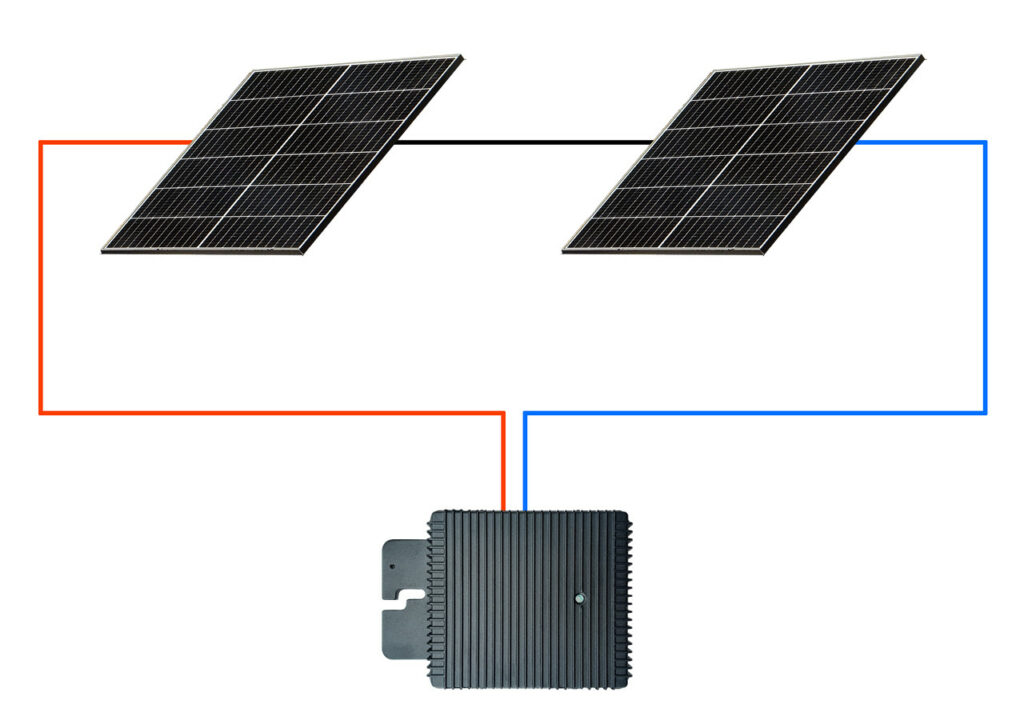

Reihenschaltung

Bei einer Reihenschaltung (auch Serienschaltung genannt) schließt man den Pluspol eines Solarmoduls an den Minuspol des nächsten an und so weiter, bis alle Module verbunden sind. Die beiden offenen Anschlüsse kommen an den Wechselrichter. Das ist sehr kabelsparend und eine übliche Vorgehensweise bei großen Dachanlagen. Mehrere Solarmodule in Reihe nennt man auch einen „String“.

Elektrisch gesehen addieren sich bei der Reihenschaltung die Modulspannungen, am Strom ändert sich dagegen nichts. Würden wir nun beispielhaft drei 420er Solarmodule in Reihe schalten wollen, so kämen wir auf folgende Spannungen: Leerlaufspannung: 3x 50,1V = 150,3V und max. Betriebsspannung: 3x 42V = 126V. Wie wir sehen, sind diese Spannungen für den betrachteten 400W Wechselrichter viel zu hoch. Wir müssten uns in diesem Fall einen anderen Wechselrichter suchen, der mit solch hohen Spannungen umgehen kann. Die gibt es auch und sie heißen sinnigerweise Stringwechselrichter und können beispielsweise Spannungen bis 500V vertragen. Warum sollte man nun seine Module in Reihe schalten? Dafür kann es mehrere Argumente geben:

- Bei hoher Modulanzahl vereinfacht sich die Verkabelung.

- Die vergleichsweise niedrigen Ströme halten die Leitungsverluste gering.

- Wenn relativ kleine Module verbaut werden sollen, die von der Spannung her unter der vom Wechselrichter benötigten liegen.

Module in einem String sollten immer gleich ausgerichtet werden. Da bei der Reihenschaltung der selbe Strom durch alle Module fließen muss, gilt es „Engstellen“ zu vermeiden, die durch Verschattung oder ein anders ausgerichtetes Modul entstehen. (Ja, Bypass-Dioden können verschattete Module in einem String überbrücken.)

Mehr zum Thema Reihenschaltung gibt es in Teil 13: Parallel- und Reihenschaltung.

Sowohl für Parallel- als auch für Reihenschaltung gilt: Immer nur baugleiche Module zusammen schalten!

Mischformen aus Parallel- und Reihenschaltung

Bei Balkonkraftwerken kommt das selten vor, bei großen Photovoltaikanlagen aber durchaus. Man kann Strings aus mehreren in Reihe geschalteten Modulen formen und diese Strings dann parallel auf einen Anschluss zusammenführen. Oder auch umgekehrt: jeweils zwei Module parallel und mehrere solcher Pärchen dann in Reihe. Wichtig ist, dass jeweils gleiche Modulanzahlen und gleiche Modultypen zusammen gefasst werden. Elektrisch gilt dann entsprechend der Verschaltung, was jeweils oben zu Parallel und Reihenschaltung gesagt wurde. Durch eine geschickte Kombination von Reihen- und Parallelschaltung können sogar unterschiedliche Modulausrichtungen mit einem Stringwechselrichter realisiert werden.

Zum Abschluss ein Praxisbeispiel

In einer Socialmediagruppe hat ein Teilnehmer nach einem passenden Wechselrichter gefragt. Er hat eine günstige Quelle für alte 235W Solarmodulen aufgetan und möchte ein Balkonkraftwerk daraus bauen. Hier sind die elektrischen Daten der Module:

- Maximale Modulleistung: 235W

- Maximale Betriebsspannung: 30,1V

- Maximaler Betriebsstrom: 7,81A

- Leerlaufspannung: 37,1V

- Kurzschlussstrom: 8,31A

Wie schaut es mit dem 400W Wechselrichter aus, dessen Typenschild weiter oben abgebildet ist?

Leider nicht gut, bei einem (1) Modul würde die Betriebsspannung mit 30,1V außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen. Das würde zwar irgendwie funktionieren, Maximum Power Point Tracking würde aber kaum zum Einsatz kommen. Mit zwei Stück dieser Module parallel würde es zwar von der Leistung her recht gut aussehen, 470W Solar auf 400W Wechselrichter, aber nachdem bei einer Parallelschaltung die Spannung gleich bleibt ist diese Schaltung ebenso ungeeignet. Nehmen wir eine Reihenschaltung um die Spannung zu erhöhen: Dann kommen wir auf eine Leerlaufspannung von bereits 74,1V noch ohne Berücksichtigung der Temperatur im Winter. Der 400W Wechselrichter schafft allerdings nur eine maximale Spannung von 60V. Damit ist dieser 400W Wechselrichter nicht geeignet.

Nehmen wir einen 300W Wechselrichter vom gleichen Hersteller

Beim 300W Wechselrichter beginnt der MPPT-Bereich bereits bei 29V, die maximale Spannung ist ebenfalls 60V. Das würde funktionieren, die Spannungen passen. Da das Modul aber eine geringere Leistung hat, als der Wechselrichter, werden die 300W nie erreicht werden. Um dem abzuhelfen können wir zwei Module parallel schalten. Die Spannungen bleiben gleich, der mögliche Betriebsstrom verdoppelt sich auf 2x 7,81A = 15,62A. Der 300W-Wechselrichter ist vom Eingangsstrom allerdings auf 11,5A begrenzt. Rechnen wir daraus die Leistung aus, also Betriebsspannung des Moduls von 30,1V multipliziert mit dem maximalen Strom des Wechselrichters von 11,5A ergäbe eine Leistung von 346W. Das ist mehr als die 300W, die der Wechselrichter eh nur leisten kann und somit vollkommen ausreichend. Dieser Wechselrichter ist geeignet und wäre mit zwei Modulen parallel am besten bestückt.

Geht dann auch ein 600W Wechselrichter mit zwei Eingängen und vier Modulen?

Selbstverständlich, der 600W Wechselrichter dieses Herstellers hat elektrisch die gleichen Werte, wie die 300W-Version nur eben zweimal. Wir können also jeweils zwei Module parallel an jeden Eingang hängen und kommen so auf 600W Leistung.

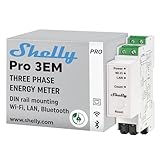

Preis: 90,30 €

- ???????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????: Verfolgt akkumulierte Energie, Live-Werte von Spannung, Strom, aktiver und scheinbarer Leistung pro Phase/Kanal mit 4-Quadranten-Messung – keine Schaltmöglichkeit enthalten

- ????????????????????????????????????????-????????????????????????????????ä????????????????: Für industrielle und gewerbliche Installationen gedacht, auf einer DIN-Schiene montierbar und für große dreiphasige Systeme geeignet

- ????????ä???????????????? ???????????????????????????????????? & ????????????????????????????????????????????????????????????????????: Misst 100–260 V und bis zu 120 A pro Phase mit eingebautem Speicher zur Speicherung von bis zu 60 Tagen detaillierter Energiedaten

- ????????????????????-???????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????ä????????: Nutze die Shelly Smart Control App oder Sprachassistenten wie Alexa, Google Home oder SmartThings, um Timer einzustellen, Szenen zu erstellen und Dein Zuhause zu automatisieren – ???????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????

- ????????????- & ????????????????-???????????????????????????????????? + ???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????: Volle Kontrolle über LAN- und WLAN-Netzwerke; Bluetooth für eine einfache Geräteintegration und Einrichtung

Und ein String-Wechselrichter?

Das geht auch. Wir schauen uns den MPPT-Spannungsbereich eines solchen Wechselrichters an. Beim Growatt MIC 600 läge der zwischen 50 und 500V. Somit wären wir bereits mit zwei Modulen in Reihe im MPPT-Bereich (60,2V), um aber auf 600W zu kommen braucht es mindestens 3 Module und sogar mit 4 Modulen ist die maximale Spannung noch lange nicht erreicht.

Entscheidung: Wenn alle Module gleich ausgerichtet sein müssen, dann geht auch der Stringwechselrichter mit drei oder vier Modulen in Reihe. In jedem Fall funktioniert der 600W Modulwechselrichter mit jeweils 2 Modulen parallel an jedem der zwei Eingänge. Hier sind auch unterschiedliche Ausrichtungen der Module möglich.

Weitere Artikel in dieser Kategorie:

- Balkonkraftwerk Teil 1: Solaranlage für den Eigenbau

- Balkonkraftwerk Teil 2: Hardware und Aufbau

- Balkonkraftwerk Teil 3: Planung eines eigenen BKWs

- Balkonkraftwerk Teil 5: Elektrotechnik Grundlagen für Balkonkraftwerker

- Balkonkraftwerk Teil 6: Monitoring

- Balkonkraftwerk Teil 7: Steuerung der Waschmaschine

- Balkonkraftwerk Teil 8: OpenDTU und AhoyDTU für Hoymiles Wechselrichter

- Balkonkraftwerk Teil 9: MQTT und REST-API

- Balkonkraftwerk Teil 10: Home Assistant mit DTU und Shelly

- Balkonkraftwerk Teil 11: Visualisierung für AhoyDTU und OpenDTU mit Grafana

- Balkonkraftwerk Teil 12: Maximum Power Point Tracking MPPT

- Balkonkraftwerk Teil 13: Parallel- und Reihenschaltung

- Balkonkraftwerk Teil 14: Verschattung

- Balkonkraftwerk Teil 15: Ost-West-Ausrichtung

- Balkonkraftwerk Teil 16: Ost-West parallel oder in Reihe

- Balkonkraftwerk Teil 17: Ost-West, rechnet sich das?

- Balkonkraftwerk Teil 18: Ost-West – die ultimative Anleitung

Hallo,

tolle Erklärung, gerade in den jetzigen Zeiten gut passend.

Eine Frage zur Klärung: Wenn man einen WR mit 2 Eingängen hat, beim Beispiel HM600+, sind diese dann als parallel geschaltet zu sehen oder zählt der inputVmax pro Eingang?

D.h. ich könnte insgesamt 2 der Beispiel Module an einem HM600/800 anschließen?

Beste Grüße,

Chris

„Eingänge parallel geschaltet“ – das würde ich so nicht nennen, die Eingänge gehen jeweils getrennt auf je einen eigenen MPPT, sind also erst mal gar nicht mit einander verschaltet, sondern erst am WR-Ausgang, wo sich die 600 Watt dann treffen. Die 60V DC Max. Input Voltage gelten aber für jeden Eingang und Du kannst an jeden Eingang eins der Beispielmodule anschließen (mehrere parallel natürlich auch).

Hallo Helmut,

Vielen Dank für die klasse Beschreibungen zu allen Aspekten der Balkonkraftwerke.

Jetzt hätte ich doch eine Frage. Habe ein HM600.

Bei mir liegen zwei 400 Watt Panels auf einem Gartenhausdach. Je Panel an einen Eingang.

Ich überlege nun, die beiden Parallel an eine Eingang zu legen. Ob es mit den Werten klappt, muss ich noch prüfen.

Vom HM600 ca. 10M entfernt mit Y Kabel ein 400 Watt Panel auf die Terrassenüberdachung für die Abendsonne und auf der anderem Seite des Hauses ein 400 Watt Panel für die Morgensonne.

Ich müsste jetzt mit Y Kabel und Verlängerungen arbeiten. Beim Panel im Garten wären es ca. 10M. mit dem zweiten Amschluss des Y Kabels müsste ich auf die andere Seite des Hauses. ggf. über das Dach.

Meine Frage: Da wir in diesem Bereich um Gleichstrom reden, geht das überhaupt? Wie lang kann man Y Kabel bis zu einem abgesetzten Panel verlängern?

Vielen Dank

An einen HM-600 kannst Du ohne weiteres mehr Module hängen, wenn Du in Schwachlichtphasen mehr Ausbeute möchtest. Dabei gelten folgende Regeln:

1) Immer nur baugleiche Module parallel schalten.

2) Die Maximalspannung des WR darf nicht überschritten werden. Parallelschaltung erhöht die Spannung nicht, wenn also ein Modul für den Wechselrichter passt, dann tun es zwei baugleiche parallel auch.

3) Die beiden parallel geschalteten Module möglichst unterschiedlich ausrichten (zum Beispiel Ost und West), das erhöht über den Tag die Zeitspanne guter Ausbeute,

Schau mal hier zum Thema „Lange Leitungen„, Da gibt es auch einen Link zu einem Leitungsrechner, mit dem Du die Verluste berechnen kannst.

Viel Erfolg

Hallo, vielen Dank für die Ausführungen. Meine Frage : Ich möchte einen Hm 1500 im Set kaufen und auf 600 bzw später 800 drosseln und die 4 Platten bei uns auf dem Hang in unterschiedliche Richtungen verteilen. ( SO S SW ) Wobei ich erst mit 2 anfangen will und später erweitern und evtl. auf Nulleinspeisung zu gegen. Was mich bei HM stört, sind die Kosten für die Dtu …, die niedrige Einschaltspannung aber gut ist und IP 67 . Gibt es da bessere preiswerte Möglichkeiten oder macht dies keinen Sinn?

Was definitiv keinen Sinn macht ist Nulleinspeisung. Das ist Aufwand, der Dir nichts bringt und der Gesellschaft und der Umwelt nur schadet. Also wenn Du mich nach Sinn fragst, dann nimm einen 600W Modulwechselrichter (z.B.Hoymiles Hm-600 mit Ahoy oder OpenDTU) mit zwei oder auch 4 Modulen. Diese Anlage kannst Du selber vereinfacht anmelden und vielleicht eine öffentliche Förderung mitnehmen. Und vergiss das mit HM-1500 und Nulleinspeisung!

Ja kann ich verstehen. Ich möchte noch bemerken .Wir sind 8 Personen im Haushalt . Meine Frau ist tw zu Hause und kann manchen Stromverbrauch planen. Der große Wechselrichter bringt bei geringer Sonneneinstrahlung mehr und verlässlicher als der 600. Und ich bekomme eben da auch noch Geld zurück. Die Nulleinspeisung ist nur für mich eine Basteloption für den Blackout. Einen Sinusumrichter mit geringer Leistung von einer Autobatterie ,der mir die 50 Hz bringt und die Solaranlage liefert auf 1Phase geregelt nach geplanten Verbrauch bei Sonne eben Strom. Wie gesagt eine theoretische Option. Müsste aber funktionieren!

Hallo Helmut, ein klasse Vortrag. Ich habe einen HM-1500 und möchte daran je 2 X zwei Leichtmodule (200 Watt) (mit 18,5 V max Power= 37 V VOC) seriell verbinden und 1 x in Ost 1 x und West-Ausrichtung mit dem WR verbinden. Max Strom der Module lauten 11,02 A, max Strom beim HM-1500 lautet 11,5 A.

Sollte so noch passen. Zwei seriell geschaltete Module hängen am MPPT1 , zwei weitere an MPPT2. Jetzt habe ich noch 2 Eingänge am WR frei. Macht es Sinn, an einem der beiden freien Eingänge des WR noch ein anderes Modul einer anderen Firma anzuschließen (320 W) oder nicht. Ich drossle den WR via OpenDTU auf 600 W.

Ja das sollte so passen.

Mehr Module machen in Schwachlichtphasen immer Sinn. Der HM-1500 hat meines Wissens nach aber nur zwei MPPTs, Du musst also darauf achten, dass nicht unterschiedliche Module auf einem MPPT landen.

Hallo Helmut,

im aktuellen Datenblatt des HM-400 und auch des HM-600 ist der Arbeitsbereich des MPP-Trackers nicht mehr als „Peak“ eng angegeben, sondern einfach nur MPPT-Spannungsbereich 16-60 V. Gab es hier eine Änderung? Gilt dann die Anforderung 2 noch so?

Vielen Dank

In der Tat hat es eine Änderung gegeben. Ob sich die aber nur auf das Datenblatt bezieht oder ob auch die Geräte geändert wurden, das wird Dir nur der Hersteller beantworten können.

Hallo!

Ich hab das hier mit großem Interesse gelesen, da ich gerade eine Anfrage beim Verkäufer meines BKW gestellt habe, da ich gerne noch 2 weitere gleiche Module bei mir an die Balkonbrüstung (Südausrichtung) hängen möchte.

Aktuell hängen dort 2 Module mit je 410 Watt von Hyundai (Schindeltechnik) HiE-S410VG an einem APSystems DS3-S (2 Eingänge; 600 Watt Ausgang).

Plan wäre, an dessen Eingänge nun je 2 Module parallel zu hängen um mehr Schlechtwetter-Reserve zu bekommen. Die Antwort des Verkäufers war aber: „an einen Eingang kann man 2 von diesen Modulen nicht hängen. AP-Systems gibt als Maximalleistung pro Eingang mit 450 Watt an.“

Aus dem Artikel hier lese ich aber irgendwie, dass es doch geht. Nun bin ich irritiert.

Was ist machbar, was nicht?

Ist es wegen er Südausrichtung der 4 Module vielleicht doch nicht ratsam?

Und wäre es auch machbar dies im Mischbetrieb zu realisieren? Also nur ein einen Eingang des WR 2 Module zu hängen und an den anderen nur eines. Würde dann das verbliebe vierte Modul für eine Inselanlage nutzen.

Irgendein Ratschlag?

Besten Dank.

Ein Verkäufer will verkaufen und sonst keinen Ärger, deshalb ist der an speziellen Konfigurationen nicht interessiert.

Aber baugleiche Module kann man immer per Y-Kabel parallel schalten, die Spannung bleibt dadurch gleich, die Reserven auf Modulseite werden höher, was sich im Winter positiv auswirkt und bei maximal 600W ist eh Schluss.

Nun, als Verkäufer würde er zumindest davon profitieren, wenn er mir so 2 weiter Module verkaufen könnte. Ich bin ja willig. 🙂

Leider sagt auch der Balkonkraftwerk-Papst Holger Laudeley etwas ganz anderes zur Parallelverschaltung (u.a. hier: https://youtu.be/vstYMn4cTIA) und begegnet auch den Kommentaren, die etwas anderes behaupten deutlich.

Ich meine, er ist ja nicht nur eine Größe in der Szene (wie das klingt!?), sondern ja auch „vom Fach“.

Das alles lässt mich staunend zurück. Wie kann bei einer -aus meiner Sicht- so fundamentalen Sache wie der Stromstärke/-spannung unter Fachleuten solch ein Diskurs herrschen?

Das wirst Du im Internetzeitalter immer erleben, dass Du unterschiedliche Meinungen im Netz findest.

Holger Laudeley hat natürlich vollkommen recht wenn er sagt, dass ein Strom über den Grenzwerten des Wechselrichters diesen zerstören könnte. Aber er macht es sich deutlich zu einfach, wenn er einfach die Maximalströme aus dem Moduldatenblatt entsprechend der Modulanzahl aufsummiert. Wichtig ist nicht, wie viel Strom Module liefern könnten, sondern allein, wieviel Strom wirklich fließt. Und das kann man ja leicht ausrechnen. Ein HM-600 begrenzt an jedem Eingang auf 320W (ein Deye 600 auf 300W) und bei einer angenommenen Modulspannung von sagen wir mal durchschnittlich 35V ergibt das 320W / 35v = 9,1A und damit ist der Wechselrichter noch lange im grünen Bereich. Die Physik besagt P = U x I und darüber kann sich auch ein Holger Laudeley nicht hinweg setzen.

Es gibt auch – wenn Du mal bei Facebook in den einschlägigen Gruppen liest – sehr viele Installationen mit einem 600W Wechselrichter mit 4 Modulen > 400W und da ist noch kein Wechselrichter durchgebrannt. Aber letztendlich musst Du das selber entscheiden, wie Du Deine Anlage aufbaust und Menschen ohne Fachkenntnisse empfehle ich, ebenso wie Holger Laudeley das tut, sich an die Empfehlungen im Datenblatt zu halten, was die Modulleistung angeht.

Noch eine Frage zur Parallelschaltung mit 1 Modul in Südausrichtung und (das gleiche Modul) 1x nach Westen gerichtet an einen WR-Eingang:

Brauche ich dann eine Sperrdiode?

Beste Grüße

Bei baugleichen Modulen brauchst Du in der Regel keine Sperrdiode, die Spannungen sind auch bei unterschiedlicher Einstrahlung in ähnlicher Höhe.

Hallo,

zuallererst möchte ich mich beim Autor für den informativen und nützlichen Blog bedanken.

Nachdem nun die MwSt. u.a. für Balkonkraftwerke auf 0% herabgesetzt worden ist, habe ich mich ebenfalls dazu entschlossen, ein BK auf meinem Flachdach (Reihenhaus) zu installieren. Hier hätte ich noch zwei, drei Fragen an den Autor – Helmut -, was hier technisch als sinnvoll zu erachten ist, und was nicht.

Ausgangslage / aktuell installierte Kapazität:

* 2 x 410 Watt Module der Fa. Canadian Solar CS6R-410MS (Ausrichtung beider Module aktuell ca. -10° Azimutwinkel)

(Vmp 31,2V / Voc 37,2V / Imp 13,15A / Isc 14,01A)

* Wechselrichter Deye SUN-M80G3-EU-Q0

(MPPT Range 25-55Vdc / 2 x 13A / 2 x 19,5A / Max Out 800W – per WebInterface auf 600W Drosselbar)

Aktuell erreiche ich an sonnigen Tagen ca. 5,2kWh und in Summe habe ich nach einer Woche eine Eigennutzungsquote von ca. 60 – 65%.

Auf Basis deines Artikels habe ich entnommen, dass es problemlos möglich ist, zwei Solarmodule der gleichen Marke – mit gleichen Kenndaten – auf einen Eingang am WR per Y-Kabel / Steckverbindung zu schalten.

Folgendes würde ich gerne probieren:

* Anschaffung zweier zusätzlicher Canadian Solar 410W Module

* Anschaffung zweier MC4 Y-Solarstecker für den WR

* Anschaffung von zwei MC4 Verlängerungskabeln für die neuen Module

* Installation eines Solar Moduls Richtung Osten (-90°)

* Installation eines Solar Moduls Richtung Westen (+90°)

* Parallelschaltung des Ost + eines Süd Moduls auf MTTP 1

* Parallelschaltung des West + des zweiten Süd Moduls auf MTTP 2

Wenn ich deinen Artikel richtig verstanden habe, würde das grundsätzlich funktionieren mein Vorhaben!? Die Frage wäre, lohnt sich die obige Anschaffung und wird der Ertrag über den Tag hinweg hierdurch messbar besser? Und gibt es Probleme, wenn ich auf MTTP1 ein Modul (Süd) ohne Verlängerung betreibe, weil der WR an diesem Modul hängt, und das zweite Modul auf MTTP1 (Ost) mit einem 3 Meter Verlängerungskabel? (gleiches würde für MTTP2 gelten – Süd ohne und West mit 3m Verlängerung)

Da ich, wie auch du, von einer Null Einspeißungsstrategie generell nichts halte, aber die Eigennutzungsquote gerne weiter erhöhen würde, siehst du hier einen nutzen für einen Speicher ala Anker Solix E1600? Oder ist das Preis / Leistungsmäßig Overkill, da es sich frühestens wohl ab 10 Jahren + amortisieren wird?

Da auf dem Dach bereits Warmwasser Solar + TV SAT und ein Dachausstieg ist, könnte ich wohl nicht mehr als 6 oder 8 Module in Summe installieren. Deshalb hatte ich bis dato von einer „richtigen“ PV Anlage immer abstand genommen.

Vielen Dank nochmals für deinen Blog und die prompten Antworten auf die User Kommentare!

Daniel

Hallo Daniel,

den Artikelinhalt hast Du gut verinnerlicht und richtig umgesetzt, aber ich werde sicher keine Einkaufsempfehlung geben, in dem ich eine Einkaufsliste abnicke, oder Prognosen über Ertragssteigerungen mache. Für letzteres gibt es PVGIS. Aber ein paar Antworten kann ich geben: Mit einem Speicher kannst Du natürlich die Eigenverbrauchsquote erhöhen, wirtschaftlich lohnt sich das allerdings nicht. Aus Liebhaberei kannst Du das machen, musst dann aber froh sein, wenn sich der Speicher während seiner Lebenszeit überhaupt amortisiert. 3m Verlängerung an einem Solarmodul spielen keine Rolle, der Spannungsabfall darauf wird so gering sein, dass er nicht ins Gewicht fällt.

Viel Erfolg bei Deinem Projekt

Hallo Helmut,

vielen Dank für deine prompte Antwort und Einschätzung. Das mit dem Speicher werde ich mir sparen, so lange sie noch so teuer sind. Aber das Unterfangen mit den zwei zusätzlichen Platten werde ich def. mal ausprobieren.

VG und ich freue mich weiterhin auf interessante Blog Artikel von dir.

Daniel

Hallo Helmut,

ich wollte mich gerne noch abschließend melden, nachdem meine Erweiterung auf vier Platten nun mehr seit vier Wochen in Betrieb ist.

In Summe bin ich sehr zufrieden und es ist genau wie du in deinem Artikel geschrieben hast, dass der Ertrag in der schwachlicht Phase deutlich besser ist.

Jetzt im September habe ich bereits 8 Uhr morgens deutlich über 200 Watt am AC Ausgang anliegen. Über den Tag verteilt bin ich heute am 04.09. über 7kWh gekommen. Hier hatte ich mit zwei Platten gen Süden maximal 5 oder 5,5kWh. Den absoluten Peak Tag hatte ich Lt. Solarman App am 11.08. mit 7,4kWh. Mehr als ich mir je erhofft hätte.

Wie bereits gesagt. Danke für deinen Blog. Ohne diesen hätte ich es wohl nicht ausprobiert.

LG,

Daniel

Guten Tag Helmut,

ich plane derzeit ein Balkonkraftwerk auf unserem Gartenhaus. Das Dach ist ost- und westseitig ausgerichtet. Die Neigung beträgt ca. 20°. 4 Solarmodule sollen in diesem Winkel auch flach aufs Dach montiert werden. 2 ostseitig und 2 westseitig. Ostseitig gibt es eine Verschattung zwischen 8 und 10 Uhr, westseitig ab 17 Uhr.

Nun habe ich mir 2 Sets ausgesucht. Eins mit 2x Hoymiles HM800 und eins mit 1x HM1500. Zulassen will ich das nä. Jahr, also somit auf 800Wp gedrosselt.

Ich verstehe das mit den MPPT Trackern leider nicht wirklich! (zu viel E-Technik)

Der HM800 hat 2 MPPT und der HM1500 auch. Somit bekäme beim HM800 jedes Solarmodul einen eigenen MPPT und beim HM1500 hängen je 2 Module an einem MPPT, vermutlich parallel.

Nun frage ich mich,

schließe ich an den ersten HM800 ein Modul westseitig und ein Modul ostseitig, und an den zweiten genauso, an?

Oder besser am ersten HM800 beide ostseitig und am zweiten HM800 beide westseitig?

Wie müsste man das beim HM1500 realisieren? Wie die 4 Module auf die 2 MPPT Tracker aufteilen.

Welche Lösung (2 HM800 oder 1 HM1500) halten Sie für die technisch bessere/sinnvollere?

Über eine kurzfristige Antwort würde ich mich sehr freuen.

Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße

Georg

Hallo Georg,

nachdem Stand heute weder der HM-800 noch der HM-1500 zugelassene Balkonkraftwerke sind, werde ich mich über „besser“ oder „sinnvoller“ nicht äußern. Technisch sind die beiden Wechselrichter ähnlich, sie haben beide 2 MPPTs, der 1500er hat halt 4 Eingänge, also immer zwei intern parallel an einem MPPT und der 1500er kann in Summe mehr Strom aufnehmen. Bei Ost-West Ausrichtung schaltet man sinnvollerweise an jeden MPPT immer ein Ost- und ein Westmodul parallel um die beiden Eingänge gleichmäßig auszulasten. Zwei Wechselrichter sind nicht erforderlich

Noch ein Tipp für diejenigen, die Ihr Balkonkraftwerk doch vereinfacht anmelden wollen: Man kann auch an einen HM-600 vier Module anschließen für erhöhten Ertrag im Winter.

Super Tipp!

Habe ich nun auch auf meiner Solarinfo-Seite aufgenommen, am Ende des Abschnitts zu Kappungsverlusten: https://Solar.DavOh.de/#Kappungsverlust

Hallo Helmut,

ich habe einen HM 600 Wechselrichter und möchte mit y Kabel 4 Tins Solar 435 Module anschließen. Ausrichtung Ost und Süd. Ist das ohne Probleme möglich oder ist ein HM 1500 sinnvoller. Dankeschön und viele Grüße Rudi

Das werden Module mit 40 oder 42V sein, damit geht das problemlos.

Hallo Helmut,

die Module haben eine Spannung im MPPP-UMPP von 43,6. Müsste also beim HM 800 passen. Der hat max. Eingangsspannung von 60V. Habe mich für einen HM800 entschieden. Wird dann 2024 installiert.

Dann könnte ich also 4 Module (2 Ausrichtung SO und 2 Ausrichtung SW) ohne Probleme mit einem Y-Kabel am HM800 anschließen. Laut Auskunft Hoymiles geht das nicht. Nach deiner Aussage und Berrechnung aber ohne Probleme.

Vielen Dank und ein schönes Wochenende.

Grüße Rudi

Hallo Rudi, das kann man ja alles ausrechnen. Bei Parallelschaltung ändert sich die Spannung nicht. Mit 43,6V bist Du spannungsmäßig also auf der sicheren Seite, denn die Leerlaufspannung wird auch weit unter 60V sein, so dass Luft für eine höhere Spannung im Winter bleibt. Ein HM-800 begrenzt jeden Eingang bei 427W, damit er am Ausgang seine Gesamtleistung nicht überschreitet. Der maximale Strom ist also 427W / 43,6V = 9,8A. Das ist noch weit vom max. zulässigen Strom von 12,5A entfernt.

Ich würde allerdings an jeden Eingang je ein SO- und ein SW-Modul parallel hängen, so hast Du eine bessere Sonnenverteilung auf die beiden Eingänge.

Habe mich vertippt, sind Trina Solar 435 Glas/Glas Module.

Hallo Herr Karger

Ich habe einen Aufbau mit 2 Meyer Burger Glas 380W und 2 cansolar 305W. Dazu habe ich mir den Hoymiles HM1500 gekauft wegen der 4 Eingänge und 2 MPPT’s.

Ausrichtung beider Meyer Burger Glas ist Süd.

Die cansolar einmal Süd/Ost und einmal Süd/West.

Geht an meinem Balkon nicht anders von Modulgröße und Anordnung.

Eine optimale Verschaltung nach Ausrichtung wäre wohl 1 Meyer Burger Glas und 1 cansolar auf Eingang 1 und 2 am Hoymiles und 1 Meyer Burger Glas und 1 cansolar an Eingang 3 und 4 des Hoymiles.

Daten der Module :

cansolar Vmp=36,74V, Imp=8,3A.

Beim Meyer Burger gibt es den NMOT-Wert und den STC-Wert als Angabe.

STC Vmp=38,4V, Imp=9,9A,

NMOT Vmp=36,5V, Imp=7,9A.

Der Hoymiles hat optimaler Mppt-Spannungsbereich von 36-48V laut Bedienungsanleitung und

16-60V laut Datenblatt ??

Kann ich das wie beschrieben zusammenschalten ?

Soweit ich weiß, sind die Module am Eingäng 1 und 2 oder 3 und 4 beim Hoymiles dann intern parallel geschaltet für den MPPT. Ergo auch die Module.

Oder wäre es sinnvoller, die Meyer Burger an 1 und 2 und die cansolar an 3 und 4?

Für eine Antwort wäre ich dankbar.

Viele Grüße

Holger

Der HM-1500 hat nur zwei MPPTs, das bedeutet, dass jeweils zwei Eingänge an einen MPPT parallel angeschlossen sind. Diese beiden Module müssen die gleiche Spannung haben. Mehr dazu im Artikel über Parallelschaltung.

Hallo Helmut

Vielen Dank für die schnelle Reaktion. Ich mache mir seit Wochen Gedanken über die Konstellationen.

Wollte eigentlich mit dem HM1500 zentralisieren, sehe aber jetzt immer mehr Nachteile. Lange Modulleitungen sind auch ein EMV-Thema.Ich habe da bei einem Modul 15m.

Dann die Begrenzung der Maxausgangsleistung würde bedeuten, das die 4 Eingänge gleich geschaltet werden. Beispiel 800W Output bedeutet pro Eingang maximal 200W. MPPT für die Tonne.

Das hatte ich beim Kauf des WR nicht gewußt, wie das einstellbare Output-Thema realisiert wird. Steht ja nicht so explizit im Datenblatt. Ist aber, wie ich meine, elementar, oder?

Ich werde auf vier Hoymiles WR umsteigen.

Jedes cansolar mit jeweils einem HM300 und jedes Meyer Burger mit jeweils einem HM400. Das ist die optimal unabhängige Lösung meine ich. Und die vier WR’s sind von den Kosten gerade mal 100€ teurer. Tja, erst richtig planen und dann bauen. Und nicht den Spontankauf.

Danke dir.

Holger

Wenn es von der Leitungslänge her erforderlich ist, dann ok, aber die zulässige Gesamtleistung beachten! Sonst geht das durchaus auch mit einem WR, einem HM-800 z.B. Einfach gleiche Module per Y-Kabel parallel schalten.

Hallo Helmut

Auch die Parallelschaltung hatte ich schon angedacht. Hab sogar extra Y-Adapter besorgt. Ich denke an die Effektivität der Anlage in Bezug auf die Einstrahlung, wie eigentlich jeder.

Wie begrenzt denn der HM800 sein Maximum. 2 Eingänge mit jeweils 1 MPPT und maximal 400W Input pro Eingang. Richtig ?

Wenn ich meine Meyer Burger (2x380W) an den einen Eingang anschließe und die cansolar (2x305W) an den anderen Eingang, dann kann ich die Meyer Burger nur begrenzt nutzen.

Nämlich maximal 400W.

Heißt, Mittagssonne maximal. Die Meyer Burger (Süd) könnten 640W liefern, die cansolar vielleicht 200W. Raus bekomme ich aber 400W + 200W = 600W obwohl ich gern die 800W nutzen würde.

Der HM1500 hat 4 Eingänge und 2 MPPT’s. Da werden die Meyer Burger sowie die cansolar intern im WR parallel geschaltet. Also auch nicht anders als HM800 mit Y-Kabel. Nur das ich den z.B. auf 1200W begrenzen könnte und dann 600W pro Input 1und 2 sowie Input 3 und 4 hätte.

Bedeutet 600W + 200W = 800W. Richtig?

Nur wenn mehr kommt von den cansolar, dann wirds unzulässig!

Gestatte mir ein paar Worte zur Leitungslänge in Bezug auf EMV.

Die WR’s haben MPPT’s. Der impulsförmige Zugriff auf die Module ergibt Rückwirkungen. Und das bei 15m Kabellänge. Ich will bloß vermeiden, das ich eine Sendeantenne auf dem Balkon installiere.

Aber auch die Netzseite hat ihre Tücken. Ich weiß nicht, welche Leitungsgebundenen … Dinge … die WR’s da produzieren. Und je länger diese Leitung …???

Gruss

Holger

Sinnvollerweise würdest Du mit einem HM-800 die beiden 380W Module parallel an einen Eingang schalten, aber eins davon in die eine und das andere in die andere Richtung ausrichten. Am Eingang 2 analog dazu mit den beiden 305W Modulen. So stellst Du sicher, dass jeder Eingang bei jedem Sonnenstand was abbekommt.

Zu EMV kann ich nichts sagen, aber ich kenne niemand, der damit Probleme hat. Sind die Wechselrichter nicht sogar EMV geprüft und zertifiziert?

Vielen Dank für diese sehr informative Seite!

Habe aktuell 2 Module an einem Deye Wechselrichter mit 600 Watt.

Um bei schlechtem Wetter mehr Power zu haben, könnte ich also die beiden vorhandenen Module (beide gleich) Parallel an eine Eingang anschließen und mir zusätzlich 2 Module kaufen von und diese an den anderen Eingang Parallel anschließen? Dann bräuchte ich keinen zusätzlichen Wechselrichter und bleibe auch im Rahmen des Gesetzes was ein BKW betrifft oder? Danke im Voraus!

Ja, ganz genau so ist das.

Welcher Wechselrichter bei vielen 2,4 GHz-WLan-Funknetzen in der unmittelbaren Nachbarschaft ist zu bevorzugen?

Vielen Dank für diese sehr gute informative Seitem und an die zahlreiche gute Diskussionsbeiträge!

Die (neueren) HoyMiles MikroWechselrichter sind mit unterschiedlichen Funk-Modulen ausgestattet und benötigen so eine unterschiedliche Data Transfer Unit (DTU) s. ggf. [https://blog.helmutkarger.de/balkonkraftwerk-teil-8-opendtu-und-ahoydtu-fuer-hoymiles-wechselrichter] da jene auf verschiedene Funkfrequenzen

(HM-Versionen: 2,4 GHz proprietäres Protokoll NordicRF nRF24L01+

nachfolgend HMS u. HMT 868 MHz über Cmostek CMT2300A,

bzw. neue HMS-xxxW mit 2,4-GHz-„Standard“-WLAN) tagsüber sendende Daten.

Leider ist bei uns, wie in vielen anderen dicht bewohnten Stadtgebieten das 2,4-GHz-WLan-Funkband stark frequentiert. Dort tobt sich neben der Mikrowellen-Strahlung ja auch noch Bluetooth aus. :(

Möchte man zudem bei den erstgenannten HoyMiles die Betriebsdaten auslesen, kommt da noch eine spezielle Hoymiles DTU, Open-DTU oder AhoyDTU und deren Funkverkehr ggf. über den heimischen WLAN-Router hinzu.

Da wir im freien 868-MHz-FunkBereich einen für uns wichtigen KLIMAlogg_pro mit 8 Temp-/Feuchte Funksendern betreiben und andere Funkwetterstation, sowie Wasserzähler etc. das LoRaWAN im „868 MHz“ Bereich „EU868“ senden, stellt sich mir die Frage welcher Funkstandard am Besten geeignet sein könnte.

Wir sehne hier über 30 „Hotspots“ im 2,4-GHz-Bereich die sich immer öfters gegenseitig stören, besonders durch extensive Video-Streams.

Zur Zeit gibt es noch die unterschiedlichen HoyMiles Mikrowechselrichter am Markt und Kombi-DTUs für beide Funkchips, wie das OpenDTU Fusion-Board sind noch nicht so verbreitet.

s.ggf. c’t 2023 Heft 24 S.100–104 „Fertige OpenDTUs“ Wechselrichterwächter

Hallo Ludwig,

da weiß ich jetzt nicht, was genau Deine Erwartung ist mit dieser Frage. Denkst Du, dass ich Dir sagen kann, welcher Wechselrichter in Deiner WLAN-Umgebung am besten funktionieren wird? Du wirst einsehen, dass so was aus der Ferne nicht möglich ist. Wenn Du der Meinung bist oder die Erfahrung gemacht hast, dass das 2,4 GHz Funknetz bei Dir zu Hause sehr überlastet ist, dann nimm einen WR mit 868 MHz. Wenn Du umgekehrt der Meinung bist, dass Du schon viele Endgeräte im 868MHz Bereich betreibst, dann nimm einen Wechselrichter mit 2,4GHz.

Für den reinen Betrieb eines Hoymiles Wechselrichters brauchst Du weder DTU noch Funkübertragung, Du kannst also auch komplett darauf verzichten, falls Du kein Monitoring brauchst.

Die Entscheidung wirst Du letztendlich immer selber treffen müssen.

Dabei viel Erfolg.

Vielen Dank für Ihren kompetenten und umfänglichen Beitrag.

Ich habe bereits Komponenten (HMS-1600-4T und 4x 420 W Module) erworben und stehe kurz vor dem Aufbau der Anlage auf einem Flachdach in Ost-West Ausrichtung. Es sollen 2 Module nach Ost und 2 Module nach West ausgerichtet werden.

Auf Grund der ungünstigen Drosselung des Wechselrichters auf 4x 150 W möchte ich lieber jeweils 2 Module je eines Ost und West parallel schalten.

Kann ich am Wechselrichter 2 Eingänge offen lassen und die anderen beiden jeweils auf 300 W drosseln oder bräuchte ich besser einen HMS-800-2T für diesen Aufbau?

Gute Frage, das müssten Sie ausprobieren. Rein theoretisch könnten Sie den HMS-1600 auf 1200W drosseln, das wären dann 300W pro Eingang und in Summe dann die gewünschten 600W, wenn zwei Eingänge offen bleiben. Wenn der 1600er bereits vorhanden ist, würde ich es mal testen.

Gern möchte ich ein Feedback geben.

Das BKW habe ich wie weiter oben beschrieben aufgebaut und gedrosselt. Es funktioniert hervorragend und liefert bereits nach Sonnenaufgang 560 W. Mittags wir dann auf 600 W automatisch gedrosselt. Der Wechselrichter meldet natürlich 2 offene Eingänge, was die Funktion aber nicht beeinflusst. Dazu miss ich natürlich auch schreib, dass der ISC durch die Parallelschaltung nun bei knapp. 28 A liegt, laut Datenblatt aber nur 25 A zulässig sind.

Das ist dann mein Risiko.

Danke für die Rückmeldung.

Dein Risiko ist gering bis nicht vorhanden, denn der Kurzschlussstrom wird niemals fließen. Du hast ja jeden Eingang auf 300W gedrosselt. Dann sind 300W das Maximum, was an Leistung umgesetzt werden kann. Dividierst Du die 300W durch die Modulspannung Umpp, dann erhältst Du den maximalen Strom, der wirklich fließen kann. Der WR kann 14A, da bleibst Du garantiert deutlich darunter.

Hallo an alle,

ich habe selbiges vor: 2 x Panel (440W) OST, 2 x Panel(440W) West, HMS-1600-4t, Schrägdach Ziegel,

Theoretisch angenommen, ich würde den HMS1600-4t nicht drosseln: Folgende Kombinationen 1 und 2 würden die selbe „Energie“ liefern, oder?

Kombi 1: 2 x Panels OST in Reihe an einen MPPT, 2 x Panels WEST in Reihe an einen MPPT (2 x Mppts blieben übrig)

Kombi 2: Alle Panels an jeweils einen separaten MPPT (alle Mppts werden genutzt)

Vielen Dank für die Hilfe. Im übrigen: Hervorragende Seite!

Kombi1 geht nicht, die Spannung wäre zu hoch. Kombi2 geht technisch, ist aber als BKW nicht zulässig.

Ein gedrosselter HMS-1600 ist für Ost-West-Ausrichtung nicht der richtige Wechselrichter.

Hallo Helmut,

zuerst vielen Dank für Ihre verständliche Erklärungen und Hilfestellungen in diesem Blog!

Zu meiner Problematik:

Ich habe einen Balkon mit Holzgeländer u. vielen Blumenkästen. D.h. ich bin sehr in der Statik u. der Geometrie der Module eingeschränkt. Daher um die 600W oder (später) 800W Leistung zu erreichen muss ich mit mehreren Modulen mit kleineren Geometrie arbeiten. Meine Auswahl: 3 x 150 W + 2 x 195 W = 840 W theoretisch maximale Leistung des BKW.

Zwei Module mit je 195W möchte ich in Reihe mit einem Envertech Microwechselrichter EVT560S schalten. Die anderen drei mit je 150W sollen parallel mit einem Envertech Microwechselrichter EVT360 geschalten sein. D.h. mein BKW soll aus zwei Teilen bzw. aus zwei Wechselrichtern bestehen, die dann miteinander mittels eines Verbindungskabel verbunden sind und letztendlich auf eine Steckdose auf dem Balkon führen.

Fragen:

1. Ist es grundsätzlich möglich ein BKW so zu „generieren“, wie ich es mir vorgestellt habe?

2. Ich habe unterschiedliche Wechselrichter, mit den unterschiedlichen Schaltungstypen der Module (parallel u. Reihe). Ist es zulässig u. wenn „nein“ dann warum?

3. Sollten die Fragen 1 u. 2 grundsätzlich mit einem „ja“ gewertet werden, dann welchen der Wechselrichter sollte man dann am Ende der Kette an die Steckdose schalten? Den schwächeren od. den stärkeren?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung u. Meinung!

P.S. Wechselrichtereingeschaften habe ich soweit gem. Ihren Empfehlungen mit den Eigenschaften der Module abgestimmt.

Hallo Oleksandr,

zu 1) Das kann ohne die Kenntnis der Moduldatenblätter nicht beantwortet werden. Du musst halt sehen, dass Du durch die Verschaltung die resultierende Spannung im MPPT-Spannungsbereich des Wechselrichters hältst.

zu 2) Ja es ist zulässig zwei Wechselrichter zu betreiben, wenn die Gesamtleistung der Wechselrichter 600W nicht übersteigt.

zu 3) das spielt keine Rolle, die 230V Leitung wird intern nur durchverbunden, genau so gut könntest Du die beiden Wechselrichter an separate Steckdosen anschließen. Ich sehe aber nicht, warum Du zwei Wechselrichter brauchst, einer von den beiden scheint doch zwei Eingänge zu haben.

Hallo Helmut.

Vielen Dank für deinen Beitrag.

Ich habe eine Frage.

Ich besitze im Moment einen HM1500 und 3x Ja Solar 410Watt.

JAM54S30-410

Voc 37,32V

Vmp 31,45V

Isc 13,95A

Imp 13,04A

Jetzt möchte ich noch einen Modul anschließen, aber finde leider nicht mehr den gleichen Modul.

Darf ich einen anderen Modul anschließen? Wenn ja worauf muss ich achten?

Vielen Dank im voraus.

Hallo Bayram,

Du weißt, dass der HM-1500 zwei MPPTs hat und jeweils die Eingänge auf einer Seite intern parallel geschaltet sind? Deshalb musst Du schauen, dass Du ein Modul bekommst mit möglichst gleichen Spannungen.

Danke für deine Antwort.

Der gleiche Händler bietet das Modul in 415 Watt an.

JAM54S30-415

Voc 37,45V

Vmp 31,61V

Isc 14,02A

Imp 13,13A

Das sollte doch dann passen oder ?

Schaut gut aus.

Hallo Helmut,

herzlichen Dank für die verständlichen Erklärungen und Hilfen, die auch sehr interessant geschrieben sind, auf fast alle Fragen habe ich eine Antwort gefunden, bis auf folgende:

Wie verhält sich der Wechselrichter bei unterschiedlichen Modulen.

vorhandene Anlage

Deye WR SUN-M80g3-EU-Q0

800 W reduziert auf 600 W

2 Module parallel an einen Anschluss

DHM-T60X10/FS(BB) 455W

Pmax 455 W

Voc 62,2 V

Vmp 52,6 V

Isc 9,25 A

Imp 8,65 A

geplant

2 weitere Module parallel an den zweiten Anschluss z.B.

DHN-54X16/FS(BB)

Pmax 430 W

Voc 38,0 V

Vmp 32,5 V

Isc 13,84 A

Imp 13,23 A

Würde das problemlos funktionieren trotz der unterschiedlichen Werte?

Vielen Dank im voraus

Hrzliche Grüße

Rainer

Hallo Rainer,

generell gesehen kannst Du Module mit gleicher Spannung (am besten baugleiche Module) miteinander per Y-Kabel parallel schalten. Da der Deye zwei Eingänge und zwei MPPTs hat, kannst Du das zweimal machen. Gleiche Spannung müssen nur die jeweils parallel geschalteten Module haben. Die beiden MPPTs sind unabhängig von einander und daran kannst Du auch verschiedene Module anschließen, oder eben Paare von Modulen.

Trotzdem hast Du ein Problem mit den 455W Modulen. Deren Spannung ist zu hoch, der Deye verkraftet nur 60V und der MPPT-Bereich geht nur bis 55V. Diese Module gehen nicht am Deye und auch nicht an anderen üblichen Modulwechselrichtern, nicht mal ein (1) solches Modul.

Hallo Helmut,

herzlichen Dank für die schnelle Antwort, dies bestätigt auch meinen Gedankengang.

Die Geschichte mit der hohen Spannung meiner beiden vorhandenen Module ist mir bei der Suche nach weiteren Modulen auch aufgefallen, allerdings habe ich die Anlage im letzten Jahr (7/23) so gekauft, d.h. je 1 Modul an einem Anschluss, der WR war auf 800 W eingestellt, die Anlage hat tatsächlich die ersten Tage, bis zur Reduzierung auf 600 W (Ausgangsleistung 75 %, nicht 600 W) fast 800 W erzeugt, läuft seitdem problemlos, bringt jetzt durch wenig Sonne deutlich weniger Leistung, deswegen möchte ich 2 weitere Module anschliessen.

So gesehen habe ich wohl zu früh gekauft, inzwischen gibt es viele Angebote mit 4 Modulen und entsprechenden WR.

Viele Grüsse

Rainer

Hallo Helmut,

ich möchte an einem kleinen Balkon nur 1 PV-Modul verwenden, dafür allerdings eines mit 600 Wp, 2400 mm lang. Gibt es einen WR, der diese Leistung an einem Eingang verkraftet? Kann ich ersatzweise einen mit 2 Eingängen nehmen und das Modul über ein Y-Kabel auf beide Eingänge anschließen?

Schau Dir mal den neuen Growatt Neo an.

Ein Modul per Y-Kabel an zwei WR-Eingänge zu schalten bedeutet auch, dass Du zwei MPPT-Eingänge parallel schaltest. Ob die dann miteinander regeln oder gegeneinander, dürfte Glückssache sein. Kannst Du probieren, aber ich würde es nicht tun.

Hallo Helmut,

Vielen Dank für deine tolle Seite. Ich habe hier sehr übersichtlich alle Informationen gefunden die ich suchte. Laut deiner Beschreibung ist eine parallel Schaltung mehrere baugleicher Module ohne Probleme möglich.

Ich habe mir ein Balkonkraftwerk mit zwei Trina solar Vertex s+ 435 Watt Modulen und einem Hoymiles HM700 Wechselrichter. Die Anlage soll bei mir aufs Dach möglichst hoch, da das Dach zwar nach Süden ausgerichtet ist aber durch naheliegende Bäume vormittags stark verschattet ist. Leider ist mir eines der Module im Probebetrieb umgefallen und das Glas gebrochen. Ich habe dieses Modul schon ersetzt aber bei Messungen festgestellt, dass das beschädigte noch immer 75% der Leistung bringt. Das beschädigte Modul habe ich nun mit Bootslack abgedichtet. Mir ist bewusst, dass dies keine dauerhafte Lösung ist und das Modul nicht lange leben wird aber zum entsorgen finde ich es zu schade. Daher folgende Idee. Ich plane die beiden guten Module sehr hoch aufs Dach zu bauen. Das beschädigte Modul würde ich nun an eine gut zugängliche Stell auf dem Dach einbauen. An einen Eingang des Wechselrichters will ich dann das Beschädigte Modul zusätzlich parallelschalten und erhoffe mir eine bessere Leistung bei wenig Sonne und in der Zeit im Schatten und könnte es so nutzen bis es defekt ist. Hättest du bei solch einer Konstellation Bedenken? Danke und Gruß Thomas

Das würde ich nur machen, wenn das Modul noch die volle Spannung bringt. Wenn das nicht der Fall ist, dann schickt das gute Modul evtl. seinen Strom durch das geschwächte wegen dem Spannungsunterschied. Also erst mal vorsichtig testen. Du kannst das geschwächte Modul alleine an einen WR-Eingang anschließen und schauen welche Spannung anliegt und dann mit einem guten Modul abwechseln. So die Spannungen unter Last vergleichen. Eine andere Möglichkeit wäre es, die beiden Module parallel an einen Eingang anzuschließen, in den Ast des schwachen Moduls aber ein Strommessgerät zu hängen um zu sehen, ob das schwache Modul Strom liefert, oder Strom aufnimmt. Aufschlussreich ist vielleicht auch der Leistungsvergleich des Eingangs mit den beiden parallelen Modulen mit dem anderen Eingang, an dem nur ein gutes Modul hängt. So siehst Du, ob das parallele Modul Leistung bringt und zu einer höheren Gesamtleistung führt, als das eine gute Modul alleine, oder ob es in Summe Leistung kostet.

Hallo Helmut,

erstmal vielen Dank für deine schnelle und sehr hilfreichen Kommentare 😊 Die Spannung des beschädigten Moduls ist etwas geringer als die eines guten. Wenn das gute 40V liefert hat das beschädigte noch ca. 37.5 V. Ist das schon zu signifikant?

Ich habe die Konstellation mit einem guten und dem beschädigten parallel geschaltet auch schon im Testlauf. Ich kann allerdings nur im Schatten auf dem Boden testen. Und die Leistung der Kombi ist öfters auch höher als die des einzelnen. Grundsätzlich scheint es also zu funktionieren. Wenn aus deiner Sicht also keine Gefahr für den Wechselrichter besteht werde ich das mal auf das Dach bauen und dann beobachten ob die Leistung der Kombi Seite besser ist. Die Anlage hängt dank deiner Webseite über Ahoy in Homeassistant und lässt sich so gut überwachen. Alternativ überlege ich mir einen zweiten gebrauchten Wechselrichter zu kaufen wenn sich die 800W umsetzen lassen und dann das beschädigte Solo an einem WR zu betreiben.

Dem Wechselrichter ist das wurscht, das schwächere Modul muss bei ungleicher Spannung halt den Gegenstrom aufnehmen, was zur Überhitzung der Zellen führen kann. Aber nachdem das ja eh schon beschädigt ist, wäre der Schaden wohl gering. Ich würde das aber sorgfältig beobachten.

Hallo Helmut , vieleicht endlich eine seite die mein Problemn lösen kann, ich habe 4 module von SunPro 430Wp bifazial und und einen Hoymiles 1600 gedrosselt auf 600 W , die Anmeldung wurde abgelehnt , nun suche ich einen Hoymiles mit 600 W der zwei Module a 430 Wp kann oder kann ich die wie oben beschrieben mit Y-Kabel oder einfach parallel an einen 600 W Wechselrichter anschließen.

danke für deine Antwort

es grüßt dieter

Ohne jetzt das Datenblatt Deiner Module zu kennen, aber mit einem HM-600 oder einem APsystems EZ1 bist Du sicher gut bedient auch mit 4 Modulen.

Hallo Helmut , danke für deine schnelle antwort , ich habe noch die Daten der Module gefunden ,

PMax 430 Wp, Leerlaufspannung Uoc 38,60 V , Kurzschlussstrom Isc 13,80 A , Spannung bei max. Leistung I mpp 13,16 A , Wirkungsgrad Modul 22,02 %

kann also der HM-600 das ab? im parallel betrieb ? im Datenblatt steht nur bis 405 W

werde mal APsystems EZ1 suchen , hoffentlicht sind die nicht alle zum umschalten, denn das mach der Stromanbieter wieder nicht mit ( darf keine gedrosselten/umschaltbare benutzen , nur starr 600W Ausgang)

nochmals vielen Dank

Die Umpp hast Du leider nicht angegeben. Bei einer Leerlaufspannung von 38,6V wird die wohl nicht tiefer als 32V liegen. Das ergäbe als Maximalstrom bei einem HM-600: 320W / 32V = 10A. Der HM-600 kann 11,5A, wenn ich mich recht erinnere, somit ist alles im grünen Bereich.

Hallo Helmut,

ich bin etwas verzweifelt und habe in Physik nicht gut aufgepasst. Ich betreibe eine BKW mit HM-600 und 4 Modulen:

Technische Daten je Kollektor

Nennleistung: 150 Wp

Nennspannung: 15 V

Leerlaufspannung: 18 V

max. Ausgangsstromstärke: 10 A

Kurzschlussstrom: 11 A

2 Module sind Südlich in einem String und bisher 2 in westlicher Richtung. Ich würde aber gerne noch zusätzlich 1 Modul (gleiche Daten wie oben), sodass dann 3 Module in westlicher Richtung sind. Unsere Winter sind recht warm (niederländisch Grenzregion). Kann man das machen, oder spricht da was gegen?

Danke und viele Grüße

Michael

Das dürfte schwierig werden. Du hast jetzt je zwei Module in Reihe um auf die nötige Wechselrichterspannung zu kommen. Mit einem dritten in Reihe wirst Du vermutlich die Maximalspannung des WR überschreiten (3x 18V), wobei Du da einen Puffer für den Winter einrechnen musst. Ein zusätzliches Modul geht nicht, Du bräuchtest wieder zwei. Also müsstest Du die zwei neuen Module auch in Reihe schalten und dann zu einem der beiden vorhandenen Zweier parallel. Die beiden neuen Module musst Du dann gleich ausrichten und die vier Module, die an einem Eingang hängen sollten dringend baugleich sein.

Schau auch hier:

Danke für die sehr schnelle Antwort – für 2 neue Module habe ich leider kein Platz. Deshalb war mein Plan dann 3 module westlich (via Reihenschaltung) und zwei Module Südlich (via Reihenschaltung) zu installieren – sprich nur ein neues zusätzliches Panell. Wenn theoretisch im Winter die Spannung über 60V steigt auf der westlichen Linie (3 Module) was passiert denn mit dem Wechselrichter riegelt der das ab, oder brennt der durch? Ist das Risiko hoch? Gibt es einen wechselrichter der mein Szenario besser darstellen kann? Danke nochmal für die Hilfe.

Lg

Ein HM-600 schaltet bei Überspannung einfach ab. Anderer WR? Da musst Du halt schauen, welcher die Modulleerlaufspannung x 3 plus 10% abkann. Aber ob sich das mit 150Wp mehr, bei einem eh schon überbelegtem Eingang jemals rechnet einen neuen Wechselrichter zu kaufen, da hab ich meine Zweifel.

Ok danke nochmal, ja das stimmt wohl entweder der WR oder gar keiner – alles andere lohnt sich einfach nicht. Wenn ich aber 3 an einer Seite schalte, sprich 54V Leerlaufspannung habe +10% dann habe ich zumindest nicht die >60V ist denn dieser weg absolut schlecht/gefährlich oder kann man das vertreten? LG

Das kannst Du schon probieren, ein HM600 wird nicht gleich kaputt gehen, der schaltet einfach ab. Wenn Du eine DTU hast, dann kannst Du Dir die Spannung ja mal ansehen und wenn Du den AC-Stecker ziehst, gehen die Module in den Leerlauf.

Vielen Dank für deine Zeit, das werde ich machen! Gute Zeit!

Hallo Helmut,

besten Dank für die vielen interessanten Beiträge. Da ich gerade erst anfange mich mit dieser Thematik zu beschäftigen hätte ich eine konkrete Frage. Ich plane gerade für das Garagendach ein BKW mit folgenden Komponenten:

Module: 4x Trinasolar Vertex S+ 430

STC-Werte:

Spannung im MPP-U MPP (V) = 43,2

Strom im MPP-IMPP (A) = 9,96

Leerlaufspannung-UOC (V) = 51,4

Kurzschlusstrom-ISC (A) = 10,59

WR: Deye SUN M80G4 mit 2 MPPT

Maximale Eingangsgleichspannung (V) = 60

MPPT-Spannungsbereich (V) = 25-55

Volllast-Gleichspannungsbereich (V) = 33-55

Max. DC-Kurzschlussstrom (A) = 2×19,5

Max. Eingangsstrom (A) = 2×13

Um ganztätig einen halbwegs guten Ertrag zu haben wäre meine Idee die Module wie folgt parallel zu betreiben: 1x Ost, 1x Süd auf Eingang 1, 1x Süd, 1x West auf Eingang 2.

Soweit ich mich richtig eingelesen habe sollte es bei der geplanten Parallelschaltung der Module im Spannungsbereich keine Probleme geben. Jedoch bin ich wegen dem theoretischen maximalen Eingangsstrom etwas unsicher (Theoretisch: 2x 9,96 = 19,92A bei 13A des WR). In einem neueren Blogeintrag (Teil 13) hattest du zum Thema Parallelschaltung geschrieben, dass der Wechselrichter bestimmt wieviel Strom wirklich fließt. Das würde damit ja eigentlich bedeuten, dass ich hier keine Probleme kriegen würde, oder? Ich hatte kurzfristig überlegt auf den HMS-800 zu setzen, da dieser auf dem Datenblatt etwas besser aussieht (2x 14A bzw. 2x25A Kurzschlussstrom), würde aber gerne wegen der dynamischen Eingangsregelung der MPP-Tracker beim Deye G4 bleiben.

Vielen Dank und viele Grüße

Hendrik

Ja passt alles. 400W / 43,2V = 9,26A. Alles im grünen Bereich

Danke :-)

Interessante und ausführliche Beiträge schreibst du! Bin zufällig hier gelandet.

Ich Reihe mich mal in die Fragen ein:

Ich habe zwei Trina NEG9RC.27/435Wp Bifazial und einen APsystems EZ1-M (Ost/West). Ich würde nun gerne zwei weitere Module (noch nicht sicher welche, aber ggf mit anderer Spannung) nach Süden ausrichten.

Bei der Berechnung des maximalen Stroms pro Anschluss am WR hapert es bei mir aber noch.

Wie komme ich denn auf die Watt, mit denen du rechnest? Aus einem Datenblatt? Für den APsystems konnte ich nichts Passendes finden.

(dein Beispiel.: 427W / 42V = 10,17A (42V ist die Modulspannung). Es fließen also maximal 10,17A und damit sind wir vom Maximum des Wechselrichters von 12,5A noch weit entfernt.)

Wie viel Watt genau ein Wechselrichter pro Eingang aufnimmt, das steht nicht im Datenblatt, das sind Erfahrungswerte, die Leute, die es ausprobiert haben, geteilt haben. Die 427W sind das Maximum bei einem Hoymiles 400, 800 und 1600 Wechselrichter, ein EZ1 geht bis 500W. Bei anderen Wechselrichtern wie etwa Deye G3 teilt man näherungsweise die Gesamtleistung durch die Anzahl der MPPTs.

Bei Deinem EZ1 dividierst Du also 500W durch die Modulspannung Vmp und erhältst den max. Strom pro Eingang.

Hallo Helmut,

super interessante Website. Klasse, weiter so.

Ich plane aktuell folgende Konfiguration:

HM-800

4x Longi LR5-54HIB-400M

Open Circuit Voltage 34,7

Voltage at Maximum Power 28,74

Current at Maximum Power 10.4A

Welchen Wert nehme ich den für die Berechnung ? Bei der Parallelschaltung bleibt die Spannung ja gleich, die Ströme addieren sich. Ich lese immer das ganze ist erprobt und funktioniert einwandfrei. Basierend auf den reinen Datenblattwerten ist zwischen den angegeben 12,5 A und der realen Stromstärke ein doch relativ großer Unterschied ?

Was möchtest Du denn berechnen?

Hallo Helmut,

vielen Dank für deine exzellente Beschreibung rund um das Thema Balkonkraftwerk.

Ich plane insgesamt 4Module SUNPRO SPDG440-N108M10 (bifazial +15%) mit folgenden Daten

Max Leistung 440W (506W plus Rückseite)

Max Leistungsspannungb 32.09V

Max Leistungsstrom 13.72A (15.77)

Leerlaufspannung 38.53V

Kurzschlussstrom 14.43A (16.59)

an einem Hoymiles HMS-800W-2T

Max input Voltage 65V

Mppt voltage range 16-60V

Max input Kurzschlussstrom 2x25A

Max input Strom 2x14A

zu betreiben.

Ich möchte jeweils ein Süd und ein westausgerichtetes Modul parallel schalten und an den Eingang des Hoymiles anschließen.

Wenn ich die vorherigen Beiträge richtig verstanden habe, sollte das funktionieren. Oder sind die Spannungen schon in einem kritischen Bereich?

Vielen Dank,

Andreas

Hallo Andreas, Spannung passt, Stromstärke passt und die Verschaltung passt auch. Also alles gut.

Mehr zur Parallelschaltung auch hier.

Hallo Helmut!

Auch von mir erst einmal vielen Dank für deine vielen Blog-Einträge zu dem Thema. Sie haben viel Licht in mein Dunkel gebracht.

Ich habe noch eine Frage zum Thema MPPT-Spannungsbereich von Wechselrichtern. Ich liebäugle mit dem APSystems EZ1-M. Dieser hat ein Betriebsspannungsbereich von 16V-60V und einen MPPT Spannungsbereich von 28V-45V.

Jetzt liegt die maximale Betriebsspannung der meisten Module die ich sehe (zB Tiger Neo N-Type JKM420N-54HL4-V) so zwischen 31V-32V. Die NOCT Werte dann sogar bei eher 29V. Damit liegen sie sehr nach an der unteren Grenze des MPPT-Spannungsbereichs.

Sind diese Module damit ungeeignet für den Wechselrichter oder ist es kein Problem, da sie ja noch im Spannungsbreich liegen – wenn auch nur knapp.

Kann die Betriebsspannung der Module in gewissen Situation – zB bei geringerer Sonne, Hitze im Somer, … – noch unter die dort angegeben Betriebsspannung fallen und damit außerhalb des MPPT-Spannungsbereichs?

Vielen Dank schon einmal,

Daniel

Wenn die Betriebsspannung Ump des Moduls unter STC-Bedingungen im MPPT-Spannungsbereich des Wechselrichters liegt, dann ist das schon in Ordnung.

Trotzdem kann es sinnvoll sein, lieber zu Modulen mit einer Spannung von eher 40V zu greifen. Für den Fall, dass man 4 Module anschließen möchte, also je zwei parallel an einen Eingang, hätte eine höhere Modulspannung den Vorteil, dass der Strom (nach der Formel: I=P/U) geringer ausfällt, der WR also nicht so schnell Strom und damit die Eingangsleistung begrenzen muss.

Hallo Helmut,

betreibe ein Balkonkraftwerk mit HMs800 und zwei Module

richtung West. Möchte jetzt ein Modul Richtung Ost paralell

zu einem Modul West verbinden.

Daten des West Modul sind :

Max. Power Output Pmax (W)410W und Ost 440W

Max. Power Voltage Vmp (V)31,25V 32.73V

Max. Power Current Imp (A)13,12A 13.44A

Open Circuit Voltage Voc (V)37,25V 39.20V

Short Circuit Current Isc (A)13,88A 14.07A

Ist dieses machbar?

Die Spannung wäre 1,5V höher.

Mit freundlichen Grüßen

Günther

Würde ich nicht machen, zum parallel schalten sollten die Module die gleiche Spannung haben. Wenn Du kein baugleiches Modul mehr bekommen kannst, dann schließe die beiden alten parallel und montiere eins davon nach Osten um.

Hallo Helmut,

ich hätte noch eine Frage zur Parallelschaltung von Modulen.

Es soll ein BKW mit 4 Modulen an einem HMS-800W-2T in Österreich werden.

Ist bei der Suche der richtigen Module bei Parallelschaltung auch auf den Kurzschlussstrom der Module zu achten? Der Wechselrichter kann 2×14 A pro Eingang verarbeiten und hat 2×25 Kurzschlussstrom. Wenn das Modul z.B.: 13,5 A Kurzschlussstrom hat, x 2 wären das 26A und somit höher als die 25A aus dem Datenblatt?

Mit freundlichen Grüßen

Martin

Nein.

Vergiss den Quatsch mit dem Kurzschlussstrom. Wenn die Module einen Kurzschluss haben, dann fließt dieser Kurzschlussstrom durch die Module und durch die Kabel, aber nicht durch den Wechselrichter. Das ist das Wesen eines Kurzschlusses, dass er den Strom kurz schließt, also um das Gerät (Wechselrichter) herum leitet.

Hallo Helmut,

vielen Dank für die sehr schön aufbereiteten Webseiten zum Thema BKW.

Ich plane derzeit den Aufbau eines BKW und bin aber auf Grund der Gestaltung unseres Balkons sehr eingeschränkt in der Auswahl der Module. Nun habe ich ein Modul gefunden, dass in den Abmaßen und, wie ich nach dem Lesen deiner Seiten denke, auch von den elektrischen Werten her passen sollte. Ich möchte aber sicherheitshalber hier fragen, ob die gewählte Kombination von Modul und WR passen.

Ich möchte 3 Module in Parallelschaltung mit folgenden Werten (Leistung 100 Wp, Umpp_41,76 V, Impp=2,4 A, Voc=47,52 V, Isc=2,54 A) an einen WR Hoymiles HMS-350-1T (Umax=60 V, MPPT-Span.-bereich 16-60 V, min/max Startspannung 22/60 V, Imax=13 A) verbinden. Die Module werden alle 3 nach Südwest ausgerichtet sein.

Nach dem, was ich hier bei dir gelesen habe, müsste diese Gerätekonfiguration funktionieren.

Wie ist deine Einschätzung dazu?

Viele Grüße

Uwe

Hallo Uwe, ja das passt prima.

Hallo Helmut,

ich finde es Klasse wie Du Dein Wissen hier zur Verfügung stellst und zum Gemeingut machst! Das ist ein sehr positiver Aspekt des Internets, neben leider auch unschönen.

Frage: ein 800W WR sind zwei 400W WR. Kann ich, je nach den Werten, an einem Anschluss parallel geschaltete Module (höhere Stromstärke) und am anderen Anschluss in Reihe geschaltete Module (höhere Spannung) anschließen?

Gruß Klaus

Ja das geht, wenn die Gesamtspannung der Reihenschaltung auch noch zum Wechselrichter passt.

Schau auch gerne hier: Balkonkraftwerk Teil 13: Parallel- und Reihenschaltung

Und speziell mit vier Modulen auch hier: Balkonkraftwerk Teil 16: Ost-West parallel oder in Reihe

Hallo Helmut,

vielen Dank für die tollen Beiträge! Ich habe viel verstanden und frage mich jetzt aber noch, wo ich gute (und dabei natürlich möglichst bezahlbare) MC4-Kabel bekomme. Es soll ja nicht sein, dass ein schlechtes Kabel das Haus abfackelt. Nach den angegebenen Spezifikationen sind die meisten ja supertoll, halten unabhängig vom Querschnitt 30 A aus und sind quasi unbrennbar… Allein mir fehlt der Glaube, dass das immer alles so rosa ist.

Besten Dank für Tipps!

Matthias

Hallo Helmut,

ich habe deinen Blog zum Balkonkraftwerk gerne und aufmerksam gelesen und mir speziell zum Ermitteln von möglichen Solarmodulen eine Excel-Tabelle angelegt, denn ich würde gerne ein Balkonkraftwerk an unserem gemietetn Reihenhaus anbringen. Zustimmung vom Vermieter liegt vor, also musste ich mich nun um das Technische kümmern. Ich habe zwei kleine Dachflächen, die ich nutzen darf. Da ich Vormittags auf der einen Dachfläche habe und Nachmittags auf der anderen Seite, habe ich mir folgendes überlegt und würde gerne deine versierte Meinung hierzu erfahren.

Wechselrichter: Zendure SolarFlow 800

Eingangsspannung minimal: 14V

Eingangsspannung maximal: 55V

Maximale Eingangsspannung pro MPPT: 600W

Maximaler Eingangsstrom: 18A

Maximaler Kurzschlusstrom: 22,5A

Solarmodul: AIKO A440-MAH54Mb Neostar ABC N-Type

Vmp: 33,5V

Voc: 40,5V

Leerlaufspannung + Temperaturkoeffizient bei -20°C: 45V

Temperaturkoeffizient: 0,26%

Imp: 13,1A

Isc: 19,9A

Maxmale Modulspannung: 440W

Bei zwei Modulen in Parallelschaltung, also 17,9A Das ist ja noch genau unterhalb des Maximalen Eingangsstromes des Wechselrichter. Daher sollte ich ja sozusagen kein Overpaneling im eigentlichen Sinne haben, oder? Dann wäre es nämlich recht einfach jeweils zwei Module auf beiden Seiten parallel zu schalten und so über den Tag eine optimalere Ausbeute zu errreichen, oder habe ich hier einen Gedanken / Rechenfehler gemacht?

Aufgrund der Verkabelung will ich nämlich ungern eine andere Art der Verdratung anwenden.

Mit freundlichen Grüßen

Daniel

Ich kenne diesen Wechselrichter nicht. Aber wenn die Daten so stimmen, würde ich das genauso rechnen.